程永新《若只初见》:八十年代造好的船,开启“时间的探险”

谈到程永新,人们会想到《收获》,想到“先锋专号”,想到他经手发表的《活着》《妻妾成群》《秦腔》《应物兄》……但在职业编辑、《收获》杂志主编的身份之外,他也是一个“把作品当女儿”的写作者,著有《一个人的文学史》《穿旗袍的姨妈》《气味》《到处都在下雪》等文学作品。

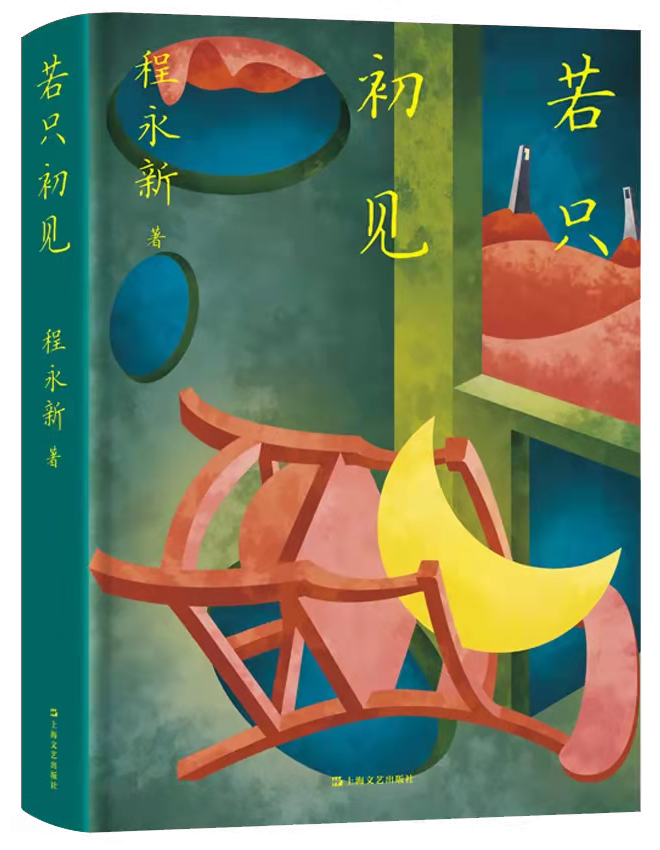

前年疫情期间,在家烦闷又无聊的程永新想到了写小说,之后不知不觉攒出了一本新的小说集。今年3月,小说集《若只初见》由上海文艺出版社出版。这本书收录了五篇题材与风格各异的小说,有融合了历史和武侠的类型小说,有充满悬念的双线故事,有青春岁月的情感流露,有充满感伤的时代追寻……其中四篇是他在疫情期间新写或改写的,还有一篇是重新修订的旧作《麻将世界》。

对于这本小说集,余华说:“程永新既写下了我们,也写下了他们,同时让我们和他们在书中熠熠闪光。”苏童看了后说:“八十年代就造好的船,现在启航了。我们看见那船急速地穿越暗黑的洋面,也穿越了时光,留下一路银色的水花。我们听见某种海浪般的声音,那个声音时而澎湃,时而宁静,说的是时间的故事,也是探险的故事。”

7月8日,程永新携新书《若只初见》来到湖南长沙止间书店,与湖南籍作家水运宪、田耳展开对谈,作家沈念主持。水运宪写于32岁那年的处女作《祸起萧墙》首发于《收获》,田耳也是《收获》推出的青年代表作家,诸多作品如《衣钵》《天体悬浮》 《秘要》都发于《收获》。

“永新老师是一个很时髦的人,他的样子和我十六年前第一次见他没有多大变化,结果他一开口,说的是下乡。”田耳称,“这时‘时间’在你脑子里发生流变了,然后一看他的背后,是我们今天的主题——‘时间的探险’。确实,他本人往这一坐,就是对这个题目最好的诠释。”

7月8日,程永新携新书《若只初见》来到湖南长沙止间书店,与湖南籍作家水运宪、田耳展开对谈,作家沈念主持。主办方供图

在文学中建立了怎样的三观

这一次长沙之行是程永新今年第一次离开上海。疫情期间,他一直在想一个问题:对这个国家,对这个民族,对人类的进步,文学还有什么用?

“细想起来,我觉得文学还是有用的。”他提到,《收获》发表的作品中有上百部被改编成影视作品,包括水运宪的成名作《祸起萧墙》。“张艺谋曾说‘文学驮着电影走’,意思是中国第五代导演是以文学为基础走向世界。近些年的电视剧,比如《琅琊榜》,它改编于网文,但结构和文学经典《王子复仇记》是一模一样的。我首先想说文学对影视的影响太大,它像水一样地影响了我们这个庞大的国家,以及庞大的人群。”

接着,他感慨当前世界非常撕裂,观念也非常混乱,大家你说你的,我说我的,常常谁也说服不了谁。“十几年前我没有意识到这一点,但现在我越来越认为读书也可能是无效的。你怎么看待情感、生命、为人处世,这些东西背后存在着我们要坚守的一些伦理。你看了那么多书,你建立了怎样的文学观,或者说在文学中建立了怎样的三观,这在我看来是最重要的。”

他还想到了鲁迅,想到了鲁迅提出的“国民性”至今都没有过时。上大学时他碰到过一个英格兰留学生,站在教室门口不肯进去。“我问他怎么了?他说今天谈的又是鲁迅,你们中国还有没有其他作家?我当时很理解他。但现在回到中国的现实再想,我们有疫情,有网络暴力,有方方面面的问题,鲁迅一百年前就把中国的‘国民性’分析得那么透彻,他真是了不起。”

程永新

就在上一周,《收获》创刊65周年特展在上海开幕,吸引了许多文学爱好者。“我在《收获》工作四十年,老一辈知识分子对我们这代人的影响是巨大的,是渗入灵魂的。老巴金讲的话也没有很宏大的哲学理念,他讲办刊物就是出人、出作品,另外一个就是把心交给读者。”程永新说,“我们做编辑的就是作家的‘提衣人’,让他们施展身手,发挥才华。”

他还有一个比方,“作品就是作家的女儿,姑娘要出嫁了,需要有人帮她化妆、打扮。这时候职业编辑出现了,他需要一个准确的审美,判断出什么样的装饰符合这个姑娘自身的特质,并带她走向更美的境界。”

在角力中写出一代人的命运

“《收获》能够华丽转身,因为他的主编已经走在了文学潮流的前面。 ”

水运宪说,比如《若只初见》这篇小说 ,真的写出了一代人的追求、焦虑,以及他们的命运。它是一篇很积极的作品,积极不在文字上,而在一种情感上、精神上,这也给自己未来的创作观念和方向很大的启发。“文字也好,简洁,该省就省,不像我们生怕有些事讲不清,生怕遗漏了什么精彩的地方。实际上永新不会漏下真正精彩的东西。”

今年3月,程永新最新小说集《若只初见》由上海文艺出版社出版。

在田耳看来,《若只初见》里很重要的一个点是写出了一种分寸与冒犯在同一个场域里的张力,他在这种张力里找到了一种城市的感觉。“何为乡村文学,何为城市文学,这么多年我们把这个话题聊了无数次。但当我们要说到底哪一篇可以作为当下城市文学的范本,我们所有人都遭遇了失语。你可能写城市,但你文字中的城市和我印象中的城市相距很大。我甚至怀疑我们的文字天生印有农耕文化的烙印,你把它组织起来表达当下的城市文化,甚至都不是文学的问题了,是汉语和汉字的问题。”

但读了《若只初见》,田耳忽然感到或许城市和乡村的写作区别不在于时间和场域,更重要的是城市男女在分寸与冒犯之间的角力。“我的学生初学写作往往拘泥于自己的状态,但我想说写作和生活是有区别的,当你在生活中不能冒犯又想冒犯的时候,这一波力量的积蓄就应该在小说里爆发。”

时间在每个人身上的流速

活动当天,苏州大学教授王尧也来到了现场。他特别提到,程永新一开始不是编辑,而是一个写作者,在复旦中文系读书时写小说,写诗歌,写话剧,也导演话剧。“他和我们这里的所有人一样梦想成为一个作家。到了《收获》以后,他依然想成为作家,但文学编辑花了他很多的心力,从这个意义上讲,永新是把自己所有的才华弥散到中国当代近四十年文学的进程中了。”

王尧也欣赏《若只初见》带来了富有新意的人物形象与关系结构,“人物关系结构的变化,是一个优秀小说家最成熟的一个方面。在实践中,永新对人性、人与人的关系、人与世界的关系都有了新的理解。”

在小说里,王尧还看到了上个世纪八十年代是如何深刻地影响了他们这一代人。“我曾说我身上流淌的是八十年代的血,所以我们看许多问题都有八十年代这个参照性。我们会发现,《若只初见》几篇小说里都有一个潜在的八十年代,这一点特别重要。”

有意思的是,活动当天来了很多学生,其中很多是“95后”甚至“00后”,他们分享了自己对于小说集里其他作品如《青城山记》《我的清迈,我的邓丽君》 的感受与喜爱。一个小同学说:“我比较怀旧,尤其今天的主题又是‘时间的探险’。看到‘时间’这个题目,心里就有一种没法言说的情感,就像前面田耳老师说的,也许时间在每个人身上的流速是不一样的。”