重读《科尔沁旗草原》:“草原”的时空边界

端木蕻良1933年年底写定、雪藏近六年方正式出版的长篇小说《科尔沁旗草原》,早已被公认为他最重要的作品。作为该著核心意象的“草原”以及“大地”“土地”,不仅在端木此后的作品序列里得到延展,也为当代论者提供了析读其人其文的切口与坐标。一些较早期的研究倾向于剥离“草原”“大地”隐含的“狭义”地理属性,并将其把握为抒情性的“象征符号”,它们寄寓着作者对于家族、乡土、民族国家的复杂情结,与社会政治现实相关而又可以独立自在[1]。这种符号化阐释同围绕端木小说史诗风格、抒情气质的研讨[2]桴鼓相应,在相当程度上已沉淀为公论或定论。尽管有研究者留意到端木“对人文地理怀有浓郁兴趣”[3],但这种“兴趣”在其文本中有何具体呈现,文本解读又该如何打开“大地”“草原”乃至“科尔沁旗”所包含的人文—历史地理向度,使之成为切实推进既有理解的内部视野,皆有待进一步的研讨[4]。

回顾端木蕻良的写作,我们的确能发现其对于家乡地理的持续关切和不懈言说,它们又每每以地图或地理教本为媒介展开。在1936年7月18日致鲁迅的信中,端木恳请后者“打开《申报》六十周年纪念地图”,在绘有“东北草原”的页面找寻“科尔沁旗草原”[5]。此后公开发表的长短文字中,端木或给出“我的家的所在地,你在地图上可以找到”[6]之类提示,或不避繁冗地让读者到地图册中标绘“科尔沁左翼后旗、科尔沁左翼前旗、科尔沁右翼后旗、科尔沁右翼前旗”[7]的部分寻索他的故乡辽北昌图县。而在1942年初夏,怀着丧妻之痛幽居于桂林的端木蕻良,将“科尔沁旗”的地图学、地理学视线导入其童年记忆,借以追溯他全部文学生涯的隐秘源头:

我生在一个大草原上,那个草原在地图上或是地理教科书上都写着“科尔沁旗”的字样。科尔沁旗的地方非常辽阔,远远的望去,总看不到边界。当我是一个很小的孩子的时候,我便拉着妈妈的手问:“妈妈,为什么那边总望不到边界呢?”妈妈说:“这是大片的土地呀;谁也看不到它的边界!”于是我就不言语了,忧郁的看着那土地的边缘,想无论如何看出一个边界来。但是我不能够。一直到现在我还未能走到那土地的边缘,使我破除不了对于土地的神秘感。[8]

儿时对于科尔沁旗无垠土地的强烈视觉印象与心理感受,铸就了端木追寻并走出这片土地之边际的毕生执念,而写作正构成他为“草原”划定边界、赋予其确定形体的思想实践,同构于将“科尔沁旗”标定为明确实体的地图测绘实践。即便如此,端木依然“不能够”走出或勘定这片介于无边与有界之间、个体记忆与人文—历史地理知识之间的“草原”。除却传达对故土、故人的思念,这段自白还留下一系列待解之问:作为实存地理范畴的“科尔沁旗”是否与“草原”的边界完全重叠,二者的空间关系产生自怎样的社会历史进程,又在何种意义上表征了近现代东北历史的绵延与断裂?

带着以上问题,本文拟对《科尔沁旗草原》重作释读,细绎其在家族史框架下展开的近代东北移民农耕社会兴亡叙事,探寻“科尔沁旗”及“草原”内在于端木创作思想的位置,进而在更开阔的时代场景中重勘“草原”的时空边界。

一、《科尔沁旗草原》:困于历史的“新人”

《科尔沁旗草原》共十九章,逾三十万言,由“直截面”与“横切面”两个叙事段落剪接而成,贯穿其间的则是科尔沁旗古榆城首富丁家(以端木蕻良本人的家庭为蓝本)“不同年轮的历史”[9]。从二百年前先祖丁半仙施咒庇佑灾民自山东迁至关东的古老传说(这是“每个鴜鹭湖的人都能指点的”“都如丁家后代一样确信着的故事”),到四太爷大举兼并土地、大爷守成之余广辟商路的两代“财源无限的膨胀期”,再到小爷丁元凯持家时遭逢日俄战争,家业付之一炬,丁府长达两个世纪的兴衰历程,被高度浓缩于小说的头三章[10]。第四章以降的主线故事集中发生于“九一八”前的数月间:南下三载学成归来的小爷幼子丁宁,力图用他的“新人”理念重振这衰飒的“草原”;长年流落江北开荒的丁宁表兄黄大山也于此时归乡,预备发动贫苦佃农推地退佃,冲决丁家的垂死统治。小说以这对表兄弟的重逢为“真正的故事的起头”,二人正面冲突、对决后的再次离去则构成“一个结束的结束……和另一个开始的开始”[11]。

由“直截”的家族前史转入以“新人”丁宁为轴心的“横切”叙述,《科尔沁旗草原》看似在“新/旧”“现代/历史(传统)”等明快的对垒格局下推进故事。丁宁不仅试图将大山以及表妹春兄、婢女灵子等年轻人也培养为“新人”,还运用(较粗浅的)现代经济知识辅佐父亲打理家族生意,甚至有意引导后者“放弃大地主的王位”,“跨进新兴资产阶级之群”[12],凡此种种,俱可认定为把“作为新血的外来文化”[13]输入“草原”垂老肌体的实践。然而,所谓“新/旧”“现代/历史(传统)”之对峙是否确如其看起来那般斩截?端木从“横切面”一开始即给出了别样的暗示。

端木蕻良(1912-1996)与《科尔沁旗草原》初版目录

丁宁在中学时接触并信奉的“新人”思想,强调自然山水必定造就健康人性,家乡的“草原”则为他提供了最完美的“自然”原型:“他觉得只有这样的无涯的原野才能形容出自然的伟大来,只有这样的旷荡的科尔沁旗草原,才能激发起人类的博大胸怀,使人在这广原之上的时候,有一种向上的感觉,使人感受,使人向往……他是这样的深信着”[14]。对于这片“无涯”“旷荡”的“草原”,小说在第二章中后位置有过一大段正面描写:

天气是火烧云的秋阳天,大爷骑在马上,还嫌发燥,便把银灰库缎的小开衩袍的怀儿都敞开来兜风。……

地气开饭锅似的向上翻,震荡的,波动的,千万条云卷,在关东沃野上有节奏、有音色地跳跃,十里外的小村子,巧妙地翦贴在水玻璃绿铺就的天地里,像隔着彩虹一般在太阳光里浮耀。

这几天大户人家的地差不多都割完了,从壕边向外平望,至少也能望出去三四百里。大地像海浪似的起伏着,有高粱茬子的地片薄薄地蒙了一层银灰色,谷地里的秧草堆,像柞丝窠似的堆在田里,东一堆,西一堆。[15]

以秋收后袒露本来面貌的大地为衬景,端木蕻良勾勒了方圆百里内的野物、谷堆乃至“地气”,它们由近及远地毕现于丁家大爷眼底,后者此时正赶赴佃户家察验秋粮,观景只是他巡视自家领地的顺带行为。如端木所云:“地主是这里的重心,有许多制度,罪恶,不成文法,是由他们制定的、发明的、强迫推行的。用这重心,作圆心,然后再伸展出去无数的半径,那样一来,这广漠草原上的景物,便很容易的看清了吧。”[16]借由土地据有者的透视点写景,勘定其空间关系,是为了揭橥“景物”所依存的隐性权力秩序,进而“看清”所谓“自然”风景已是由“不成文法”形塑的“第二自然”[17]。

耐人寻味且极易被忽略的是,以上引文也是全书第一处全景式描绘科尔沁旗“广漠草原”的段落。撰写初稿期间,端木曾在第一章用两万字篇幅状写山东水灾场面,在流民进驻科尔沁旗之后“还有一章写洪荒时代的关东草原的鸟瞰图”,但临近定稿时,他完全删去了这两章内容[18]。换言之,原应呈现于“鸟瞰图”视角下的“草原”历史地理总形势,被分散、隐匿在移民家族史的线性叙述之中。从最初山东难民浑茫想象中“神秘的关东草原”“禁闭过的王国”,到丁半仙在关东重拾“从前在山东时候的地主架势”,攫取全境最旺的“从正南向正北”的风水,再到丁四太爷与家奴黄大爷(大山的祖辈)设计扳倒同城劲敌北天王并尽吞其地产,几乎把“全城的王荒熟地”都列入掌握[19]——以上当然是科尔沁旗大地主巧取豪夺的发迹史,其字里行间又穿插着以风水之优劣来估价、以“天”为丈量单位[20]、因形状而得名“金镶玉”或“一块豆腐”的田亩地块,它们碎片化地标示了“草原”被圈占、开垦、兼并、整合的空间转换进程。因此,大爷秋后察粮时看到的,乃是这一转换进程完结后大片田地毗连相接所(重新)造成的“广漠”景象。

从掩映于移民家族史间隙的“草原”开发史再行着眼,我们不难发现,丁宁以为是“自然”原型的“草原”,实为早在其祖父时代即已完全转为农地,亦即“第二自然”。他对“自然”的礼赞看似来自“新人”的自我教育,实则筑基于世袭的地主权力,亦即将“草原”视作风景而非劳动场域的特权;他对所谓“无涯”“旷荡”等视觉印象的“深信”,更令他始终无法“看清”深嵌于“草原”的历史性地权烙印,以及自身与“草原”的真实关系。他的中学好友戏称所谓“丁宁主义”即“虚无主义加上个人主义再加上感伤主义”,“主义”的过载把他变成了“一架沓乱的思绪的没有圆心的机器”,而层层思想装裱下的主体中空,则同构于他身在“草原”却虚浮于“草原”的混乱纠结[21]。丁宁出于人道主义情感,悲悯故乡的贫苦大众,但又“对他们并无好处”,“只不过是很形式地位置在他们之上”[22],以至于不得不屡屡从现实纷乱中遁离,到私密空间(古榆西郊小金汤)或个人想象中寻找“自然”,谋得片刻宁静或享乐,勉强维系“新人”的主体想象于不坠。他着手在古榆城再造“新人”,是为了弥合想象与现实之间的断裂,通过实践印证其信条的价值;但这一实践仅仅触及与丁氏有血亲关系的极少数几人,从未切实深入到雇农群体中去,遑论改易古榆城贫富严重分化的结构性现实。表面看来,丁宁的虚无源自“新人”难以在“草原”空间找到位置,然而恰恰是“新人”这一心造的幻影掩蔽了社会历史结构赋予他的坐食阶级地位,除非把反思的矛头对准自身,否则一切“新”的试验都注定被“旧”秩序回收、吞噬。

从第十章开始,小说前期蓄积的重重矛盾连续引爆。小爷在大连投机失败,背着巨额欠款坠海身亡;不堪忍受逼榨的农户一把火烧尽东家财产,逃奔江北;土匪“天狗”率众旋风般劫掠周边大小农庄,逼近古榆。这一系列事变让围绕丁府建立的借贷资金链濒临垮塌,而大山在丁家佃户中策动的“推地”也于此际发难。被推到漩涡中心的丁宁,身不由己地担起丁氏家主之责,吊诡的是,他弹压农民反抗、修补家产亏空的手腕竟远远胜过栽培“新人”的实绩,这也令他终于省悟自己仍是本欲反叛的“历史”的一部分,仍是家奴心目中“一个优良的魔法的手段者,一个超越的支配者的典型,一个为历来他们所歌颂、所赞叹的科尔沁旗草原的英雄地主”[23]。“丁宁主义”的核心混沌至此澄清,丁宁抛下将倾的家业,再度南行,在离乡的马背上,他第一次俯察到镂刻于“草原”深处的产权纹理:“大地像放大镜下的戏盘似的,雕刻着盘旋的垄沟,算盘子似的在马蹄底下旋……大地里有着半破的垄,横躺着的地头,抹牛地,乳白色的界石……种种的私有财产制度下的所产生的特异的图案。”[24]先丁宁一步出走的大山,则于“九一八”之夜随揭起“天下第一义勇军”大旗的胡子武装“老北风”重返古榆,“草原”的古老地壳彻底崩毁,浴火而生的“新人”大山在汹涌人潮中迎接破晓。

二、从“科尔沁旗”到“江北”:《草原》内外的“草原”

小结上述,《科尔沁旗草原》在“新/旧”对立的外部框架下,讲述了背负百年家族史的“新人”如何逐渐洞晓自己似新实旧的本质、再度觉醒并召唤出真正“新人”的故事。小说标题中的“科尔沁旗草原”,既充当了这出家族悲喜剧从“直截面”推演至“横切面”的主舞台,亦提喻了一个内部肌理有待深入剖明的社会空间。两个世纪以来,以古榆城——对应于现实中的昌图县——这座中等规模的、兼具浓厚乡土气息与商业氛围的县城为中心,“草原”已被移民带来的农耕生产方式重塑。在端木蕻良的理解中,唯有不懈探寻埋藏于“自然”深处的“第二自然”印迹,剖析“这草原上所有的社会机构”[25],方能“在这广厚的草原上,测出她的社会的经济的感情的综合的阔度,再赋以思想的高度和理想的深度,使之凝固,作出那大地之子的真实的面型”[26],从而探明“新人”走出结构性历史僵局的正确路径。

端木蕻良曾自陈“兴趣着重风土志方面”[27],其中所谓“风土是地方志,是历史,是活的社会经济制度,是此时此地的人们的活动的总和”[28]。王富仁则在比较《科尔沁旗草原》与同时期的《子夜》等左翼社会剖析小说时注意到,端木蕻良并未像后者那般置身剖析对象外部,施以马克思主义理论工具,而是“在它内部的一个确定的位置上环顾这个世界”,因为“早在端木蕻良接受马克思主义思想影响之前,科尔沁旗草原的历史和现实就已经进入到端木蕻良的内心世界中”[29]。概言之,某种先在的“风土”感觉构筑了端木对古榆—昌图地方社会的最初认识,他后来引入的政治经济剖析不曾逾越这一认识前提,甚至可能反被其规定、形塑。问题的关键,在于如何诠解作为“风土”基体的“草原”。在进入“科尔沁旗草原的历史和现实”的具体研讨之前,有必要先对端木笔下“草原”的总体特征加以说明。

《大地的海》1938年初版书影

应该看到,“草原”不仅涵摄了“科尔沁旗草原”内部的自然环境与农业秩序,更指向“科尔沁旗”以外更为宏观的“东北草原”或“关东草原”。几乎没有论者专门提及的是,《科尔沁旗草原》第四章伊始即全景式展现了另一处更为“原始”的“草原”空间——“江北”:

转眼又是二十年过去了。大山已经长大成人,背井离乡,在江北开荒打草。

那夜,白草随着北风转黄。风筝弦一样粗的叶子,小猪倌一样高的叶子,剪刀剪的一样整整地铺出去一万里。一万里的一条驼绒地毡,没有剪短一根毛丝,也没有落上一颗土星,一马平川地铺向天边去。

是谁在地平线上切了一刀,划然的,上边青蓝,下边浅绿。

蓝的是那么静,绿的也那么静,好像什么都灭绝了声息。

但是,当着太阳快要走进山坳的时候,那地毡上的西南角,忽地袅起了一缕白烟,溜直的,白蜡杆子样的一缕白烟。

草原上,远远地,只有一架江北的打草窝棚。[30]

正如此章小标题“万里的草原上一只孤寂的影”所暗示的,上述意在烘托大山“自然”之子英姿的环境描写,隐秘地复活了“直截面”部分被家史叙述遮没的“鸟瞰”视图,该视图不但在“一万里”(数十倍于方圆三百里的“科尔沁旗草原”)的恢弘尺幅中标记一人之所在,更俨然将此等“开荒打草”情境自现时推离至天地初分(“谁在地平线上切了一刀”)的“洪荒时代”。在与《科尔沁旗草原》同时构思、写毕于1935年年底的《大地的海》书首,端木更事铺张地描画了北荒地带“顶顶荒凉、顶顶辽阔”的、“比一床白素的被单还要朴素得令人难过的大片草原”[31];而在《雪夜》《柳条边外》及《早春》等后续作品里,他又多次直接或间接写及“江北”,失地农民与拓荒者聚集到这片凶险莫测之地,落草为寇或另辟基业。集以上两类人特征于一体的大山,不啻“江北”的血肉化身,自诩科尔沁旗之子的丁宁在他身上看到了无缘亲见的纯正“自然”。

所谓“江北”(或“北荒”)并非以松花江等河流为明确分界线,而是含混地指涉东北偏北部地区。这片待垦或初步开垦的化外之地,不仅是端木的“草原”想象的延伸部分,更显示了他心目中“草原”最为精纯的“史前”形态。可以推论,在人地互动中生成的“风土”,构成了既区隔又衔接“江北”与“科尔沁旗”的中继环节,“科尔沁旗”曾为“江北”,“江北”经过高度开垦即成“科尔沁旗”,两处“草原”空间由此被时间化,或者说被锢锁于移垦历史轴线的两个特定时刻。统摄了“科尔沁旗”与“江北”的“草原”可称为典型的“无时间性”(timeless)场域,它依附于“自然”循环节律及前现代的“第二自然”[32],无论“自然”还是“第二自然”,俱被唯一的现代性尺度标刻为“原始”;昌图(古榆)、“科尔沁旗”与“江北”在近代东北移垦进程中参差各异的“风土”状态,以及社会生产、流动所造就的地缘关系,则被淹没于上述(无)时间化书写之中。

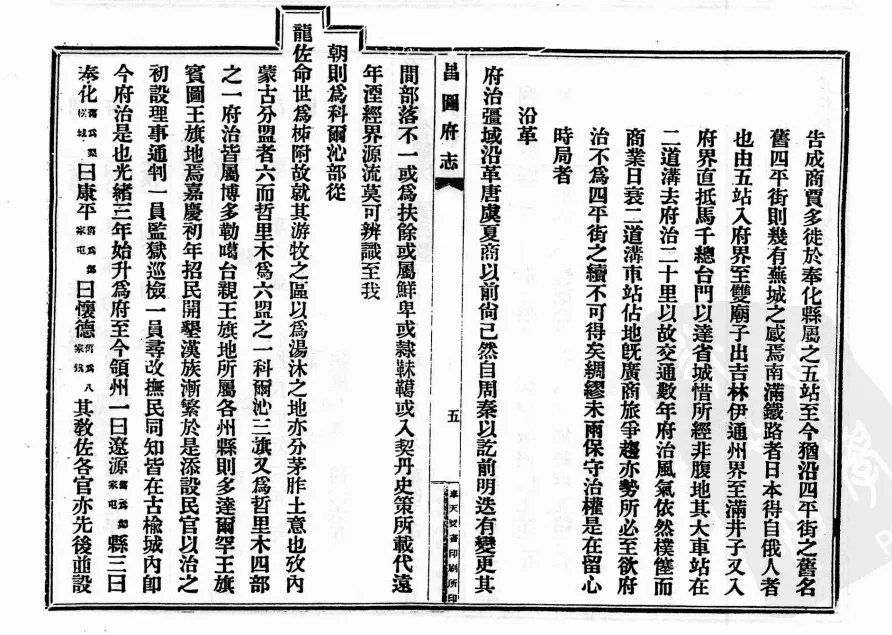

“科尔沁”本为蒙古部族名称,清崇德元年(1636),归附清廷的嫩江科尔沁部十旗分左右两翼组成哲里木盟,其属地构成今日所称“科尔沁地区”的主体,后者涵盖了大兴安岭东南麓以通辽(前身即哲里木盟)为中心、以兴安盟及赤峰为展开部的广阔区域[33]。昌图位于科尔沁左翼后旗的东南边缘,虽属“边外”,却距离新老柳条边的交接点颇近,不少内地移民翻越边墙后以此为“第一个理想地”[34],至乾隆朝中后期已成有规模的聚落。嘉庆七年(1802)清廷准允科左后旗“借地养民”,在古榆城置常突额尔克[35]理事通判,越四年设昌图厅,同治三年(1864)昌图厅理事通判升为抚民同知。光绪三年(1877),昌图厅与科左中旗东部两个新设县治奉化、怀德合组为昌图府,辖域扩充数倍,也由此成为柳条边外最早升府的民人行政单位[36];同年,以府境西端通江口码头开放为标志,昌图嵌入营口开埠(1861)后逐步深入东北内陆的辽河航运体系,这座关内移民生聚而成的乡土性集镇从此加速商业化[37]。

“在人类历史中,区域虽然以地理为条件,但并不是一个自然的概念。也正由于此,区域的稳定性必然以流动性为前提,而流动性又是区域形成的动力。”[38]回顾昌图的建置沿革,可以注意到,这里之所以成为科尔沁六旗中“开垦最先、设官最久”[39]的区域,与其作为东北移民向北流动路线之中继点的地理位置存在直接关联,沿陆路或水路进入辽河中下游平原的关内农民以之为北部边界,继续往北者则由此深入科尔沁旗及更广袤的“江北”腹地。在移垦进程中日渐废弛的柳条边之两侧,形成了介于草原(游牧)和平原(农耕)之间的过渡地带。在尚未全面开放的北部科尔沁蒙地,蒙古人弃牧务农的比例愈趋升高[40]。而对于边墙另一侧的昌图而言,其“过渡性”则表现为地貌和建置剧烈变动、地权关系基本维持不变的双重状况。招垦前期,汉族移民通过兑倒、倒卖、典当等多种手段,从蒙旗王公与牧民手中取得耕种权,这一过程催生了拥有大片土地永佃权的大地主及承揽土地转卖生意的揽头(地商)[41],但土地所有权始终为王公札萨克所垄断,田赋亦全由王公府下设地局征收,各级官府无权染指。在设治已逾百年且经历了县、厅、府多次建置更动的昌图,地权领属结构较诸放垦前竟无本质差异,因而同其他未“开放”地域一道共享了“蒙古科尔沁地”的自我定位[42],这大概也是端木蕻良仍用“科尔沁旗草原”的全称代指昌图的原因之一。历史中移民开垦的“流动性”在多民族边疆造成的“区域的稳定性”,由此可见一斑。

宣统《昌图府志》第一章《疆土志》

昌图作为已垦辟的“科尔沁旗地”在地权方面的混杂状态,潜在而有力地影响了《科尔沁旗草原》对于蒙古人、满人的塑造。小说中少数有较明显蒙古标识的角色,都属于已破落的封建主:从未正面现身的金大老爷和金五老爷,影射现实中的达尔罕王及其地局管家;丁宁的生母和二十三婶(有一个“好稀罕的哥哥,在蒙藏委员会里给人家当幌子”[43])这两位身世显赫的蒙古族女性,也都被刻画为封建大家庭的牺牲品。小说对满汉关系的叙述更为隐晦,仅透过丁半仙在关东续娶之妻不会裹脚、丁四太爷打过“黄带子”(即满人宗室)等细节,暗示着双方界限分明却又隐含血脉纠葛[44]。端木蕻良倾向于将族群间的冲突与合作把握为阶级矛盾的一种表现形态,土地的“不成文法”给予了蒙、满、汉地主共同的政治经济利益,故而“旗人的贵族是异族,民人的贵族,对满洲帝王也是奴才,他们对于人民的感情是绝对的”[45]。

综上所述,端木蕻良之所以仍把已形成农业社会的原有草原地带称为“草原”,与其家乡昌图历经行政沿革、政局簸荡而基本未变的封建土地制度有密切联系,昌图的“风土”历史影响了《科尔沁旗草原》对于蒙古没落地主的刻画,亦导致游牧性的“草原”从未真正进入端木的创作视野。而在指向北方的移垦路线上,以未形成稳定农耕生产方式及社会组织为特征的“草原”,稍显吊诡地曼衍为一个包摄性极强的漂浮能指,它涵纳了(不限于)“江北”的湿地、冻原乃至山区、林地[46]。在“科尔沁旗草原”与“江北”之间,形成了“东北草原”的连贯性整体空间表述,端木统合其中的“自然”与“第二自然”,将“草原”转写为无时间性的“原始”范畴,从而遮蔽了这一空间表述所蕴藉的历史性地缘关系,也使其预想中的“鸟瞰图”视野不可能充分施展。那么,在讲述20世纪东北的历史巨变时,端木的“草原”叙述遇到了哪些挑战,我们又能从中获得哪些启示?

三、“草原”的进退:20世纪东北的历史转折与地缘巨变

《科尔沁旗草原》出版约半年后,评论家巴人发表长评《直立起来的〈科尔沁旗草原〉》,全面评骘是著得失。他指陈端木蕻良未能全然实现自拟的写作目标,即解剖并阐明土地资本、高利贷资本、商业资本这三大科尔沁旗地主经济的“动脉”[47]。小说固然详述了丁家出地套利、倒卖日俄纸币、建立连锁借贷网等投机性经济活动,且不时穿插20世纪20年代东三省官银号滥发纸币、奉票毛荒等背景信息(集中出现于第十、十一两章),对于日本的经济侵略也借由点缀了丁府内宅、危害了佃农生计的种种日货有所表现;但在巴人眼中,这些都只是作者为了拼凑出古榆“横切面”而掇拾的碎片,不足以撑起对高利贷、商业资本的立体展现。在没有得到另两大“动脉”有力支撑的情况下,小说关于土地资本崩溃的记述与急骤变动的时势脱节,被回收到无时间性的“自然”中去,巴人由此发问:“时代是20世纪的20年代到30年代。东北决不是土著的中国的东北。这典型的东北的草原——科尔沁旗,该不是永远仅仅流着自然的苍莽的潜力了吧?”[48]

对于巴人的质疑,端木曾在稍后的《科尔沁前史》一文中有所回应。他从自己的家世着笔,在补叙《科尔沁旗草原》“本事”的基础上,详叙曹家如何在关东以“现代资本家的兼并方法”完成土地原始积累,渐成“小的垦殖公司”式形态,又如何把其间的商业和高利贷获利大都用于追加土地投资,此等土地优先的经济模式与巴人的判断完全相反,亦“可以充分地说明东北社会的原始性”[49]。日俄战后修铁路、开商埠带来的货币流通增强及农业商品化趋势,本可能激活上述“原始”经济模式潜藏的资本主义特性。端木甚至设想,倘使东北当局“能够建立起一个大规模的垦殖公司”并“充分地开发营口”,那么“东北的资本主义性会机动起来、活跃起来”[50]。然而在日本的经济殖民与武装侵略之下,“东北草原”错失了这一历史契机,最终陷于总崩溃。

正如标题中的“前史”所示,《科尔沁前史》更多地瞩目于“直截”的、自19世纪初延伸至20世纪30年代的纵向历史。身为科尔沁旗老一代移民后裔的端木蕻良,在重申移垦社会经济形态的“原始性”之余,特别指明其蕴藉的资本主义潜能[51]。如果说东北在20世纪初的历史转折包括连续与断裂两个方面,那么在端木的阐释中,移垦造成的土地制度及“草原”空间变动趋势构成其连续,“原始资本主义”向现代转型过程中的挫折则为其断裂。但是,端木并未将1903年中东铁路通车后东北规模空前的新移民潮流,真正纳入他基于老移民社会历史的叙述,因而也没有真正回答:20世纪东北的历史巨变,如何永久性改变了沿承自20世纪之前的地缘状貌,又给巴人所说的草原“自然的苍莽的潜力”注入了哪些新内容、新活力?

欧文·拉铁摩尔指出,东北从19世纪后半叶才开始被“看作一个完整区域”,其内部各地区被实质性地“结成一个新的统一体”则是在以中东—南满铁路为开端的铁道工程广泛铺开以后[52]。在此进程中,清中期以来东北在边禁、移垦的双重作用下形成的南北格局被彻底重写,俄、日帝国争霸所刻下的“北满/南满”界标支配了时人的地缘政治观念[53]。铁道附属地的勃兴直接或间接导致的原有城关的衰败,成为“中东铁路及南满铁路沿线的东北古城在现代转型中的一种普遍经历”[54];与之同步,19世纪最后三十年兴起的辽河航运在与铁路的竞争中急剧衰落,其沿岸城镇纷纷堕入逆城镇化颓势[55]。傍辽河而旺、中东铁路过境的昌图,不幸遭逢这两重激变的同时打击,于民国建元后自昌图府降为“交通梗塞”的边僻县份[56],关内移民不再以此为北上的必经中转站,其与东北西部草原腹地的经贸关联也明显减弱。在殖民侵略的对立面,频繁更迭的清季民初中央政权及东北地方当局一贯力推移民实边政策,自主的铁路、公路建设则在20世纪20年代臻于鼎盛,其中相当一部分选址于“江北”及东北西部内陆蒙地,随之大量涌入的新移民中有七成以之为目的地[57]。大面积开垦导致“草原”不可逆的退却,据陈翰笙等人编译的报告,黑龙江省南部甚至出现了“地力渐乏,已非用肥料不可”[58]的情形。

随着交通形势改变、新一波移垦浪潮向北推移以及国族危机的日益深重,既有的草原—平原过渡地带退居边缘,“北荒”成为国内外多重势力角逐、冲突的新的风暴中心。1929年冬,科尔沁左翼中旗爆发嘎达梅林起义,抵抗蒙古王公和张学良当局对草原的放垦;1931年中,兴安屯垦区和长春近郊先后发生中村事件、万宝山事件,从事后视角看来皆构成日本武力侵占东北的前奏。这些社会政治震荡,不同程度地印刻于彼时一些东北籍青年作者的创作当中。在《科尔沁旗草原》完稿同年出版的李辉英的《万宝山》,即是对同名事件的迅速反映;嗣后端木创作的《大地的海》以及宇飞《土龙山》和梁山丁《绿色的谷》等作品,也都将民众阻击日本修筑铁路、移民拓殖的真实事件作为原型。《科尔沁旗草原》的主要时间段虽在“九一八”以前,却也片断式触及了“北荒”的紧张局面。在第十二章丁家佃户聚议推地一节,率先发话的贫农张大白话竭力鼓动众人随他一道去“江北”开荒,其他人对此反响不一,有一位白老大的反馈尤为耐人寻味:

“光上江北也不行,我大姐在那边水土不服死的,我大姐夫一气回来了,在这边过了一冬又去的,去了之后,人家的地都开完了,他置的那块荒,连个边栏四至都找不着了,他冒冒失失地到局子一问,人家把眼睛一瞪,他迷迷地就出来了。后来仔细一打听,又让人家荒局子放了二插了,他算白填火,现在,是人、信皆无,人要到那边就算是抱到草上的孩子了,别想好!”[59]

这一次,端木不再把“江北”描述成万里无人的“原始”荒野,而是在“荒”与“局子”的彼此限定中交代了佃户北上垦荒的制度性背景。所谓“局子”本指蒙旗王公为管理移民买卖土地使用权、缴纳租税等事宜而开设的地局,但在小说语境中更有可能指代东北地方政府设立的荒务局,即丈放蒙旗荒地的官方机构[60]。张大白话之所以打定主意到“江北”去,很大程度上是由于当局招垦政策和同乡揽头的利诱,孰料小农的发家美梦被白老大揭开了一角,露出前途未卜的实相。在场的另一青年贫农杨大顺依照大山的指示,以“在这儿”继续抗争的觉悟说服张大白话等人,也使这场针对丁氏家族的“推地”斗争沾溉了反抗张氏当局统治的色彩。白老大所言“荒”地丈放中出现的混乱、争夺、强占等状况,在现实中构成了“北荒”蒙古人抗垦的一部分起因,端木虽未直叙发生在另一片“科尔沁旗草原”的嘎达梅林起义,却仍然敏锐地捕捉到了“荒”的当下矛盾。

从《科尔沁旗草原》到《科尔沁前史》,端木蕻良不曾改变他对于“草原”的无时间性表述,这种表述虽适用于对古榆—昌图社会自身“原始性”社会经济构造的分析,却已不足以概括20世纪东北在内外力量推动下的地缘重组。另一方面,端木1933年急就初稿时未及铺开的大量碎片式叙述,折射了他自觉追踪、记录上述时空进程及其最新状态的努力,也为我们提供了在动态时势中重新理解“草原”的契机。

兴安屯垦区实景照片,载1929年5月《国闻周报》第6卷第18期

结语

作为一部为关东“草原”社会勘界的“风土志”,《科尔沁旗草原》通过讲述“新人”在家族史羁绊中的沉沦与再生,剖示了近代东北移民农耕社会的历史断面。构成全书题眼的“草原”内嵌于小说的叙事机制,潜在规约着小说中人物的思想与行动。端木蕻良将农业秩序与自然环境缝合进“草原”这一单一能指,意在剖析封建土地制度宰制下东北社会停滞于前资本主义阶段的“原始”状况。小说对“草原”这一无时间性空间的描述,不单是一种诗化或抒情化的文本策略,更根植于端木身为老移民后裔的地方性风土感觉。已垦、未垦地域之间并无绝对边界的过渡状态,则表征了清中叶以降东北移垦进程所生成的地缘关系。

终其一生,端木都试图为个人经验中的无边场域定位、划界,地图学视觉只是这些尝试中的一种观察方式,却联系着如何把握在时势中生成与变迁的地缘关系这一重要思想命题。在20世纪的时势激荡中,“草原”上一切历史性的地权关系、经济形式与族群政治皆需要在新的地缘构图中重获认知。端木的“草原”视野有其局限性,但通过对于“第二自然”的政治经济剖析,以及对于铁路修筑引发的新移民开垦浪潮、殖民侵略与反侵略等重大事变的追踪与记述,他和同时代其他东北作者的写作已然包孕了重新理解近现代东北时空进程的契机。在《科尔沁旗草原》全书最末尾“九一八”事变骤发的时刻,端木用草原地层的崩坼明喻东北地理空间的震荡重组,也以此昭示东北民众再度进入大流动状态,但这一次不再是两百年来关东移民浪潮的历史延续或循环重演,而是自发组织起来的、通过行动而愈加具备政治自觉的国族救亡与阶级抗争,它们同样构成了推动“草原”内外时空边界变易的强大力量。

注释:

[1]赵园:《来自大野的雄风——端木蕻良小说读后》,《十月》1982年第5期;沈卫威:《东北流亡文学史论》,第152—153页,河南人民出版社1992年版。稍后有学者对“土地”和“草原”意象分别加以讨论,深入开掘前者所承载的多重历史政治张力,又将后者视为“并非实有”的、交织着主人公记忆与幻想的“复合意象”,参见秦弓《端木蕻良小说的叙事特点》,《中国现代文学研究丛刊》1999年第2期。

[2] 有代表性的论述可参见邢富君《史诗:端木蕻良文学起步的选择——论〈科尔沁旗草原〉》,《文学评论》1987年第6期;闻敏《端木蕻良的〈科尔沁旗草原〉》,《中国现代文学研究丛刊》1997年第3期;逄增玉《史诗、传奇与浪漫——端木蕻良小说诗学研究之一》,《民族文学研究》2013年第4期;马宏柏《端木蕻良小说与中国抒情传统》,《中国现代文学研究丛刊》2013年第12期。

[3] 杨义:《端木蕻良:土地与人的行吟诗人》,《中国现代小说史》第3卷,第202页,中国社会科学出版社2007年版。

[4] 较近期有研究者移用布迪厄、巴赫金理论,分别探讨《科尔沁旗草原》中的社会实践空间及空间化叙事。阎丽杰:《布迪厄的“场域”与端木蕻良的〈科尔沁旗草原〉》,《湖南社会科学》2011年第5期;朱涛:《端木蕻良小说空间叙事研究》,硕士学位论文,山东师范大学文学院,2015年。

[5] 端木蕻良:《致鲁迅》,《端木蕻良文集》第8卷下册,第5页,北京出版社2009年版。“《申报》六十周年纪念地图”即丁文江等人主持编绘的《中国分省新图》,标绘了科尔沁诸旗的部分,参见《中国分省新图》(第二版),丁文江、翁文灏、曾世英编纂,第38页,申报馆1934年版。

[6][17] 端木蕻良:《有人问起我的家》,《中流》第2卷第5期,1937年5月20日。

[7][34][49][50] 端木蕻良:《科尔沁前史——开蒙记》,《端木蕻良文集》第1卷,第528页,第527页,第532页、第534页、第564页,第565—566页,北京出版社1999年版。

[8][18][28] 端木蕻良:《我的创作经验》,《文学报》第1期,1942年6月20日,第13版,第14版,第30版。

[9][16][25][47] 端木蕻良:《〈科尔沁旗草原〉初版后记》,《端木蕻良文集》第1卷,第411页,第409页,第409页,第410页。

[10][11][12][14][15][19][21][22][23][24][30][43][59]端木蕻良:《科尔沁旗草原》,《端木蕻良文集》第1卷,第18页、第19页,第84页、第378页,第140页,第127页,第49页,第5页、第17页、第18页,第314页、第170页,第169页,第311页,第376页,第84页,第161页,第261页。

[13] 与丁宁相对的大山,则象征着“觉醒中的中国人民的灵魂”。施本华:《论端木蕻良的小说》,《大地诗篇——端木蕻良作品评论集》,钟耀群、曹革成编,第155页,北方文艺出版社1996年版。

[20] “天”作为近代土地丈量单位,在沈阳以北地区与“晌”(“垧”)同义,1天等于10小亩、0.6114公顷。衣保中:《东北农业近代化研究》,第448页,吉林文史出版社1990年版。

[26][31] 端木蕻良:《大地的海》,《端木蕻良文集》第2卷,第208页,第1页。

[27] 端木蕻良:《致茅盾》,《端木蕻良文集》第8卷下册,第8页。

[29] 王富仁:《端木蕻良》,第68页,商务印书馆2018年版。

[32] PrasenjitDuara, Sovereignty andAuthenticity: Manchukuo and the East Asian Modern, Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2003,p.210.

[33] 孛儿只斤·布仁赛音:《近现代蒙古人农耕村落社会的形成》,娜仁格日勒译,第3—4页,内蒙古大学出版社2007年版。

[35] “常突额尔克”系蒙语转写,意为“挂霜的崖壁”,感谢乌日娜、代启福老师为笔者解惑。

[36] 范立君:《近代东北移民与社会变迁(1860—1931)》,博士学位论文,第162页,浙江大学人文学院,2005年。

[37][55] 曲晓范:《近代东北城市的历史变迁》,第30—35页,第266—278页,东北师范大学出版社2001年版。

[38] 汪晖:《跨体系社会与区域作为方法》,《东西之间的“西藏问题”(外二篇)》,第167页,三联书店2011年版。

[39] 吴俊升:《昌图志序》,民国《昌图县志》,《中国方志丛书》东北地方第二五号,第9页,成文出版社有限公司1974年版。

[40] 王玉海、王楚:《从游牧走向定居——清代内蒙古东部农村社会研究》,第35页,黑龙江教育出版社2014年版。

[41] 珠飒:《18—20世纪初东部内蒙古农耕村落化研究》,第108—109页,内蒙古人民出版社2009年版。

[42] 昌图兼为“科尔沁地”的双重状态,一直持续到1939年伪满当局实行“蒙地奉上”、旧蒙王公完全上缴蒙地管辖治理权为止,参见佟佳江《伪满时期“蒙地奉上”研究》,《民族研究》2003年第4期。

[44] 关纪新先生认为,端木蕻良在小说中多处用曲笔表示自己的满族身份。参见关纪新《抗战期间的满族作家端木蕻良》,《承德民族师专学报》2011年第4期。

[45] 端木蕻良:《论忏悔贵族》,《时代批评》第3卷第69期,1941年4月16日。

[46] 试补充一例:在《浑河的急流》中,端木把故事发生地“浑河左岸”(现实中属于沈阳近郊)描绘成山高林密、野兽成群的“草原地带”。端木蕻良:《浑河的急流》,《文学》第8卷第2期,1937年2月1日。

[48] 黄伯昂(巴人):《直立起来的〈科尔沁旗草原〉》,《文学集林》第2期,1939年12月。

[51] 杨慧的最新研究表明,端木在天津南开中学读书时,曾积极参与校长张伯苓组织的“东北研究会”,由此铸成了把关东移垦农民与美国西部“开拓者”(pioneer)等量齐观的牢固认知,东北“原始资本主义”的定位也部分来源于此。杨慧:《“东北与南开”——再论端木蕻良〈科尔沁旗草原〉的写作》,《南开学报》(哲学社会科学版)2021年第2期。

[52] 欧文·拉铁摩尔:《中国的亚洲内陆边疆》,唐晓峰译,第70—71页,江苏人民出版社2005年版。

[53] 时人有云:“南、北满之称,起于日、俄战役,别无确然之区划。”“南满指日本势力圈,而北满则指俄国。”《北满概观》,哈尔滨满铁事务所编,汤尔和译,第1页,商务印书馆1937年版。

[54] 刘岩:《作为“现代”纪念碑的老城——历史化边缘视角下的东北区域变迁及现代性问题》,《开放时代》2019年第6期。

[56] 民初昌图县曾建立电力工厂,铺设电话线,修筑马车路等,但都无力逆转当地经济、交通凋敝之颓势。民国《续修昌图县志》卷一《区域》,第五页b。

[57] 曲晓范:《近代东北城市的历史变迁》,第235—241页;易丙兰:《奉系与东北铁路》,第364—367页,社会科学文献出版社2018年版。

[58] 陈翰笙、王寅生:《黑龙江流域的农民与地主》,《国立中央研究院社会科学研究所专刊》第壹号,1929年。

[60]关于张学良主政时期东北地方政府的招垦、催垦政策,以及荒务局在此间发挥的作用,参见范立君、郑吉茜《20世纪20年代东北地方政府的移民政策及其成效》,《中州学刊》2015年第5期。

- 重读《阿Q正传》:阿Q形象原型新定位[2022-01-27]

- 重读《野草》:意义的黑洞与“肉薄”虚妄[2022-01-21]

- 重读《原野》:作为逻辑起点的女性突围[2022-01-17]

- 重读《女神》:另一种“两性结合”[2022-01-13]

- 重读《示众》:“看”,看客的“看”[2022-01-12]

- 重读《大刀记》:真理的文学形象与人文情怀[2022-01-10]

- 重读《八月的乡村》:“抵抗写作”及其隐暗面[2022-01-07]

- 重读《平原烈火》:一部不可复制的抗战小说[2021-12-31]