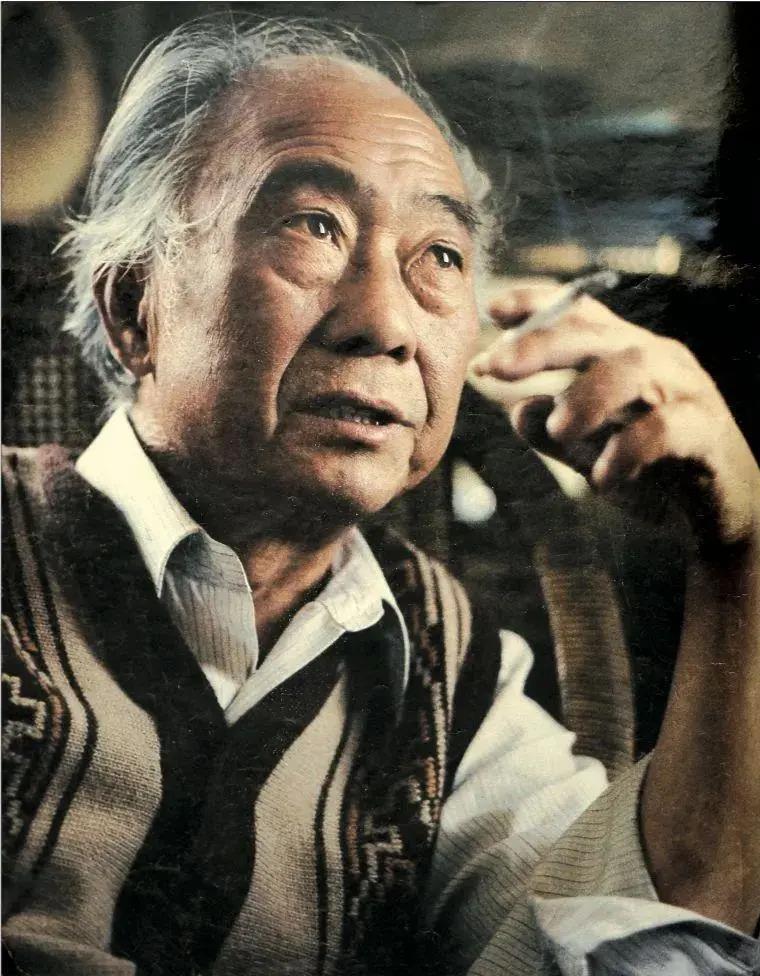

汪曾祺:你们都对我好点啊,我以后可是要进文学史的

父亲会武术,汪曾祺却体育成绩差

张英:汪曾祺先生出身书香门第,似乎他的祖父便多才多艺?

汪朗:他写过一些关于父亲的东西,很少提到祖父,只说他是一个科举时代最后的贡生,有个小功名,属于秀才中的优秀分子,但没有到举人那一级,他没参加举人考试。不过,他毕竟参加过科举,古文、书法都还可以,暑假时,祖父教汪曾祺学古文,让他临帖,这个汪曾祺在文章里写过。至于别的,书画这些,好像没听他说过。而且他祖父在的时候,他也比较小,才上小学,后来他刚上大学时祖父就去世了。他也没跟我们讲很多。

张英:拔贡是正式的官位吗?

汪朗:不是官位,是功名,就是考完秀才后,从中选拔一部分到北京来学习,进国子监,实际上进不了那么多。但他只是在秀才这一级,没参加再高的举人考试。

张英:还是父亲对汪曾祺的影响更大一些?

汪朗:是的,他们相处时间比较长,我们家老头儿(北京人称父亲为老头儿,母亲为老太太,是一种亲昵的称呼,但多在背后使用)大概3岁,亲妈就没了,当然,后妈也很照顾他。但他可能跟父亲相处时间比较长,对父亲的印象还是挺深的,他不是写过《多年父子成兄弟》嘛。

他爹——也就是我们的爷爷,我们一般都不叫爷爷,因为没见过,有时我们也开玩笑:“老头儿,你爹是怎么回事?”

总之,爷爷跟我们关系不是很深。但他对我父亲的方方面面影响还是挺大的,我爷爷会画画,会拉胡琴,会体操,会体育,还会武术……后边这几个方面汪曾祺没怎么学的,老头儿的体育是很差的。大学两年都不上体育课,后来毕不了业,让他补两年的体育。

汪曾祺画画,最早是受他父亲影响。他说他父亲是旧式高中毕业,那应该不是在高邮上的,因为直到老头儿上学时,高邮都还没有高中。他父亲好像是在南京,还是在别的什么地方上的高中,他也没有写得很明确。

儿子唱戏,老爹拉胡琴

张英:老爷子喜欢戏曲,也是从父亲那儿来的吧?

汪朗:他从中学时开始喜欢戏曲,开始听唱片,也没人教,听完唱片,他跟着唱。开始唱青衣,后来唱老生,宗的余(叔岩)派。他去学校演出,他父亲还给他拉胡琴,我们也就知道这些。

后来上了大学,他主要就是唱昆曲了。经常举办曲会,大学老师和学生凑在一块儿,有吹有唱的。他说那时没事,就半夜吹笛子,弄得整个宿舍都骂他——猫叫,不让睡觉了?

他那时候比较随意。

当时拍曲,唱昆曲叫拍曲,好多人就是通过这个熟悉起来了。包括他的最好朋友朱德熙(著名语言学家、教育家)当时也一起唱昆曲。还有后来搞植物学研究的,得过全国科技奖最高奖的吴征镒,也在一块儿唱。

张英:您妹妹也没见过爷爷吗?

汪朗:没见过。因为我们从小就在北京,他在老家,可能1960年就不在了,我直到1981年才回老家看了一下,我妹妹就更晚了,她是老头儿去世后才回过老家。

张英:您爷爷那辈人,能这么教儿子,真让人羡慕,估计与他去南京接受过新式教育有关系。

汪朗:应该有关系,一点也没有威权主义,给汪曾祺的成长创造了比较好的条件。汪曾祺后来的平等待人意识,可能是从他父亲那边继承下来的,或者受他影响形成的,所以他对我们也都是那样的。

张英:这就是家教吧。但是很少,一般像他那个年代的人,能够和十几岁的人一起抽烟、喝酒,像哥儿俩一样,这种交情,我真没见过。

汪朗:所以他对这个挺有感触的,专门写过文章。

张英:您父亲后来对你们的家教,可能也延续了您爷爷的方式?

汪朗:对,我觉得可能我们更有点蹬鼻子上脸。我父亲没敢对他父亲说什么。可老头儿在我们家,尤其我那俩妹妹,经常都是“老头你懂什么你,别在那瞎扯了”,这话都有。当然在文学上,肯定不能那么说了,但他有时在政治上或其他方面上,有点幼稚。人不可能什么都很强。

张英:老爷子的亲生母亲,那边的家庭是什么样的?

汪朗:我也弄不清楚,反正是高邮的一个大户,比汪家影响大,功名也高,他们家出过进士。

汪曾祺后来有两个继母,第一个继母对他也不错,但时间不长便不在了。后来这个继母相处时间比较长,一直活到九十多岁,汪曾祺后来回老家时,继母还在。他还给她磕头,毕竟长他一辈。

那时老师的国学底子好,汪曾祺是赶上了

张英:父亲上学刚好在一个坎上,从幼稚园,到县立第五小学、高邮初中、高中,刚好在一个新的教育体系里面出来。

汪朗:对。他们的幼稚园第一期招生,他正好赶上了。新式教育刚在老家兴起,他就接触到了。这也证明他爹比较开明,因为他上过高中,在那时也算新式教育。所以比较开通,早早就给汪曾祺送到幼稚园了。

张英:老爷子一直接受新派教育,旧学功底从哪来的?

汪朗:他的祖父教过他,那时尽管开始新式教育了,但传统的东西比现在要多得多,那时也没政治学习这些东西,英语课什么的都有。再晚一点,国民党的那种党义教育之类才进了学校,最开始,就是纯粹的文化教育。

汪曾祺幸运的是,从小学开始,语文老师正儿八经的国文底子、国学底子都比较好,正在新旧交替的时候,这些人虽然有教书资格,但受的教育都是旧学的,所以底子很扎实。一些优秀人才来教他,他的悟性又比较好,所以从小学开始,作文经常就是范文。就是他赶着了。你要现在,这些老师本身的底子就不行。

张英:汪曾祺上高二时,日本人打过来,他高三换了三所学校才读完,算正式毕业吗?

汪朗:不知道,没听他说过,反正就是四处跑。虽然都在那一片,但离得有点距离。

张英:汪曾祺和祖父、父亲在村庄小庵里头避乱那段,他和您说过吗?

汪朗:没说过。高邮那时候确实有这么一个庄,后来文学研究者还找到小英子还是大英子的原型,当时大英子还活着,大英子后人今天也还在。

张英:汪曾祺打腹稿的功夫是旧学念过来的吗?今天人不太相信旧学功夫,但汪曾祺写文章时打腹稿,一挥而就,不再改稿子,真的是硬功夫。他是怎么练会的这个本事的?

汪朗:那就不知道了。你可以看他的纸稿,都是很干净的。勾勾画画有,但很少。我们看他写东西时,都很顺畅。就这个话题,他曾写过文章,说他有时一开头要重写几遍,撕几页稿纸,但写下来,就很顺了。

一直用毛笔写小说,怎么可能?

张英:他一直用毛笔写作吗?

汪朗:没有。二十世纪八十年代以后的写作,全都是钢笔写的。他早期拿毛笔写得比较多,包括给家里写信,写文章用毛笔都很少。真是写那种稿纸格子,用毛笔也太费劲了。我们小时候,他下到张家口劳动改造,他经常让我们去给他寄毛笔,他那会儿拿毛笔写小楷。

我记得很清楚,他要的是鸡狼毫,鸡毛和黄鼠狼毛合在一块。当时“三年困难时期”,供应都特别紧张。我们家那时住得离西单不远,每次上西单,把口有一个叫文华文具店的,现在早就拆了。每次路过,都要去问问有没有鸡狼毫笔,如果有,就给他买几支放那儿,什么时候给他一块儿寄。所以我印象特别深。

张英:后来他在张家口画的马铃薯图谱,手稿找到了吗?

汪朗:没有。那个属于他的工作任务,完了以后,他就上交了。人家当回事不当回事的,那就是所里的事,而且时间又那么长了,所里可能早就不知道了。

张英:当时不是要出书吗?

汪朗:可能也没出成。因为那时纸张特别紧张,你看他当时写检查的那个纸,那个黑、破,又黑又糙,方方面面供应都不行。所以想出书,我觉得未必很容易。

张英:在西南联大时,除了沈从文先生之外,还有谁对他影响比较大?

汪朗:闻一多。闻一多比较欣赏汪曾祺的才气,因为闻一多也有才。汪曾祺和闻一多处得比较随意,他曾经给低他一年级的同学写了一篇读书报告,闻一多看后大加赞赏,说你这个写得好,比汪曾祺还好。

那个低他一年级的人,后来也是他们北京京剧团的编剧,叫杨毓珉,这事是杨毓珉跟我们说的。但写了什么东西,汪曾祺自己已经记不太清楚了。好在杨毓珉几十年一直把稿子留着,是杨毓珉自己的誊抄稿,但一看文风,就是老头儿的风格。

张英:1949年4月,他出了第一本小说集《邂逅集》。

汪朗:稿子早就给了,正好赶上那个时候出的。在巴金当主编的上海文化生活出版社出版。

应该是1947年,那个时候汪曾祺在上海跟巴金走得比较近了,经常去巴金他家。稿子是什么时候交的,我看应该是差不多那个时期,他来北京之前,应该就交稿了。因为都是写昆明的,没有上海生活。

巴金的夫人是汪曾祺西南联大的同学,所以他在上海时候经常去巴金那儿。可能是在巴金那儿,认识了黄裳,一块儿喝茶聊天。黄裳搞版本学,喜欢买旧书。

毙稿毙出了大麻烦

张英:1950年,汪曾祺去了《北京文学》当编辑,几年后就去民间文艺研究会了,为什么?

汪朗:他为什么要调民间文艺研究会呢?《北京文艺》的一个领导,好像是王亚平,调到民间文艺研究会去了,就拉他过去。说你到这儿,虽然还是编刊物,但可以经常下去采风、接触生活,你不是想当作家吗,这个条件可能也要好一点。

汪曾祺觉得也好不到哪儿去。

民间文艺研究会答应,你过来,我给你涨一级工资。汪曾祺说涨一级也无所谓,因为我在这儿马上就要评工资了,我肯定也能涨一级。那边说,那我给你涨两级,汪曾祺说这还可以考虑。

当时文艺级工资的级差挺大的,两级工资就好几十块钱呢,当时很值钱。

这些都是我听他闲聊的。

张英:他在民间文艺研究会开心吗?

汪朗:开始还可以,他也挺投入的。虽然里面也有一些矛盾,但他这人比较简单,所以开始觉得还可以。但搞民间文艺,主要是两大派:

一批是原来的那些教授,纯粹从学术角度来研究民间文艺,钟敬文、顾颉刚他们那一批,早就有了。中国民俗和民间文艺的研究,大概“五四”时就开始了,他们是从学术的角度,吸收一些西方思想,比较讲究。

另一批是解放区去的,土一点。他们觉得,另一派都是资产阶级知识分子那套东西,他们看不上。

我听我妈说,不管谁的稿子,汪曾祺只看质量,无形中就把好多解放区派的稿子给毙了。这些人又掌实权,当然不舒服。汪曾祺被打成右派,很大原因在这里。

想回北京,原单位却不肯接收

张英:难怪两年后,上面给他摘帽,让他回来,民间文艺研究会却不收。

汪朗:因为那些人掌权,特别是掌了人事权。汪曾祺对这种人事干部很看不上,什么都不懂,就会拿政治标准打棍子、整人。

当时要提意见时,汪曾祺就提了一些这方面的意见,结果被打成右派,但深层次原因还是在用稿上。他那时候名义上算编委,实际上是执行主编,定稿权基本是他说了算。

张英:那就难怪了,我曾经很纳闷,都摘帽两年了,可以回来了,可原单位不收,那就没办法了。后来去北京京剧团,是找关系去的吗?

汪朗:必须要找关系,首先得有一个接收单位,才能解决户口的问题。

究竟找的什么关系,我就说不太清楚了。他的同学杨毓珉说,当时北京市人事局的一位副局长姓孙,也喜欢写戏,也知道老头儿,他们就去找他,他说同意把户口弄过来,但前提是,有单位接收他。

我印象里,当时汪曾祺想回北京,民间文艺研究会是回不去了,除了北京京剧团,还有实验话剧院也在找话剧编剧。汪曾祺接触过话剧,演过,还给人化过妆,但没写过剧本。但那是中央单位,解决户口可能还不如北京京剧团方便,所以最后就到了北京京剧团。

当上了反动学术权威

张英:“文革”时,汪曾祺又被打成反动学术权威,这是什么缘故呢?是因为家里地主身份吗?

汪朗:地主出身倒不是主要问题,当时主要打击对象,一个是党内走资派,一个是反动学术权威,还有一个可能是地富反坏右。

反动学术权威主要是知识分子,不算走资派,因为没有行政职务。

汪曾祺的主要罪名是帮他们当时的党委书记写了一个聊斋戏。这位党委书记也是从延安过来的,还挺喜欢搞创作。他开始弄了一个聊斋戏《小翠》,然后就拉老头儿一块写唱词、构思。戏最早是书记想的,后来书记被打成走资派,汪曾祺帮走资派,就变成反动权威了,把他给捎上了。

这位党委书记本名叫薛恩厚,后来改成薛今厚,后来又改回去了。改名,因为说“恩厚”显得太封建了,改成薛今厚,就是厚今薄古了。反正都挺可乐。

这个戏成了一个大毒草。怎么是大毒草呢?戏中有一个傻公子,救了一只狐狸,可他不认识狐狸,非说是猫。别人就劝他说,这不是猫,长一条大尾巴,猫哪有大尾巴的?他说这是大尾巴猫。人家又说,你看这狐狸是尖嘴,猫可不是尖嘴啊?

没想到,这段竟被说成是恶毒攻击。为什么?说这是恶毒攻击伟大领袖,大尾巴猫就是大尾巴毛。

这是真事。当时“文化大革命”就是这么给你找罪名的。亏得他们想出来。

张英:后来您父亲在北京京剧团退休的吗?

汪朗:是的。他干了好多年,将近70才退。那时没那么严格的限制,尤其像他们这样有高级职称的。

向吴阶平请教腐刑切什么

张英:您父亲大学时有写长篇小说《汉武帝》的计划,实现了吗?

汪朗:没有。他不是大学时有这个计划的,而是挨整时,“四人帮”倒台后那段时间,没事他就翻点东西,觉得汉武帝的性格挺怪异,想从心理分析的角度把他重新认识一下。但就这么一说,当时在不同场合,他都说过,好像人民文学出版社还挺当回事的,专门帮他弄了一套《史记》《汉书》过来,后来就没下文了。

张英:要写的话,这是您爸第一部长篇小说。

汪朗:我觉得他很难写出这个长篇小说,因为他觉得不明白的事情太多了,不能胡来,包括当时的典章制度、生活习俗,包括服装,包括历史细节等东西太多了,还包括对一些记载怎么看,包括司马迁的腐刑是怎么回事,这玩意都弄不清楚,你怎么写?他还找到吴阶平去请教,说这腐刑是怎么割,割了什么,这都不清楚。

张英:他还真考究,去做工作准备。

汪朗:对呀,你不能稀里糊涂地就过去了,要非常具体,他觉得想弄明白太难了,所以只有一些设想的东西。

汪曾祺在家从没能把尾巴翘起来

张英:在四种文体中,小说、剧本、散文和评论,他自己最喜欢哪种?

汪朗:我觉得他还是更看重小说。写剧本属于职务行为,他说过,我在京剧团端人家饭碗,不能不干这事,所以得写一两个。后来京剧也不景气,演得不理想,所以兴趣不大。

还有一些剧本,比如他写过一个电影剧本,写过一个歌舞剧,都是人家找上门来约的,他自己主动写的剧本不多,也不能说没有。除了早期《范进中举》外,其他都和他的工作有关,或者人家约的。而小说全是自己主动要写的,散文就是写着玩。

张英:在您眼里,您父亲他对写作看重吗?

汪朗:看重。他是很当回事的,一个是他觉得他这方面还是有两把刷子的。另外,他很看重发表以后的影响力和名声,他说我写东西不为了钱,但是扬名还是想扬的。他这方面还是挺当回事的。

张英:很多人的文章写到,汪曾祺对日常生活的热爱比文学多,喜欢烧饭做菜,写作反而没有那么重要。在文学上他没有太多的功利心。

汪朗:这要看怎么说。他确实不特别在意名利——不能说没有,但不是一定要怎样,或者为了这个,我不计代价、不择手段地去钻营,去争取,这些都没有。

因为我们家历来习惯,就是做饭是他的事,即便他创作欲望最旺盛的时候,他也从来没有说,我现在要集中精力写东西,这事都不干了。没有,该干的,原来他认为是他义务的事,照干不误,而且一定要做得好好的。一到周末什么的,早早就琢磨咱们弄点什么吃的,然后一早就出去买菜。他周末不写东西了。

张英:平时他也很少像个职业作家,说一天八个小时写东西。

汪朗:绝对没有。所以我们觉得他好像不是太把写作当回事,但他效率很高。他想好了东西,铺开就写,写到该吃饭了就停了,该做饭了就停了。

张英:“文革”刚结束,好多作家解冻,可以再写了,大家都觉得要把光阴夺过来,他们的家人说嫁作家很辛苦,基本上不能打扰他,轻声轻气供着,他好像跟日常生活没有关系。

汪朗:我们家没有。我们家人,该干什么还得干好,而且,从没让他能够把尾巴翘起来。

晚年总算有了自己的书房

张英:我看过几篇印象记,汪曾祺写作,有时候在饭桌上写?当时的新闻报道,后来全家一直住您母亲在新华社那边分的房子,是吧?

汪朗:前期住的都是汪曾祺单位的房子,直到民间文艺研究会时,后来他被打成“右派”了,那边没说收房子,但我妈就觉得跟这些人在一块,或住这个单位的房子,心里接受不了,就把房子退了。

退完后,找新华社安排房子。那时新华社的房子挺紧张的,而且你是半道插进来要房,所以刚开始,住的是那种中西结合的四合院门房。门房能有多大?一个五斗柜,一张双人床,就满了。

那时老头儿不在家,俩妹妹上幼儿园,我上小学一年级,如果都回来,就在床外边搭两块木板,大家挤在一张床上。“文革”前,分了一套两居室的楼房,最多四十平方米。

张英:后来搬到蒲黄榆住,是哪一年的事?

汪朗:我们搬到蒲黄榆时,有他一间书房兼卧室,七八平方米。一张单人床,两张小沙发,一张写字台,一个小书柜,就满了,他也挺高兴的。

但北京一个作家,原来在鲁迅博物馆工作,和我父亲挺熟的,来了后觉得我们家太挤了,太寒酸了,国外客人来了都转不开身。其实,也不能说是转不开身,应该说也还能凑合。这位作家去找作协说,能不能帮解决一下?

作协说方庄好像有他们的房子,给汪曾祺补一套两居吧。这事据说被他们当成一个政绩,跟丁关根汇报。丁关根说,汪曾祺的夫人是新华社的,新华社刚盖了房子,我跟新华社说说,让新华社解决吧。可新华社不理他这茬儿。

这是我听说的。新华社说,按我妈的级别,分的房子已达标了,再要,只能去鲁谷,那是他们的小区。我们还过去看了看鲁谷的房子。老头儿说不去,太远了,另外鲁谷那离八宝山太近,所以这事就不了了之了。

张英:也就是说,汪曾祺从没像他同时期的作家,有那种大书房?

汪朗:后来我们单位分房时,我跟单位说了一下,因为我有分房资格,但我爱人单位分的房实在交不出去。当时分房,先得把旧房交出去,才能给你改善。

我说能不能把我父母住的旧房交给报社?单位同意了。报社分的房子大一点。这样,老头儿终于有了一间独立的书房。

作协挺过意不去的,说房子没给你,就弄张大写字台,让他画画吧。送的写字台。不知道是哪个头儿定的,刚定完他就离开了。

张英:如果您父亲不离开北京市文联,住得一定很好。

汪朗:北京市文联的房子都还可以,可问题是他关系在京剧团,京剧团没钱盖房子。有一次,文化局分房,要给他解决一下,定在紫竹桥边儿上,他也不想去,说太乱了,房子也没有太大。

如果不在京剧团,按他的级别,房子能好一点,退休时给他定了个局级待遇。只有退休了,他才知道自己是局级待遇。

张英:这个局级并没拿到什么好处。

汪朗:没有好处。

子女都是自己管好自己

张英:你们后来上大学到就业,乃至职业选择等,老头有没有设计?

汪朗:从来不管。我们家也怪,觉得你没本事就干力气活,也挺好,没添什么麻烦,也没捣什么乱。我妈对我插队时的中学同学,比对我还好。

1972—1973年,中国刚重返联合国时,乔冠华带队去美国开会,然后就说,国内和国外的英语教学差距太大,就引进了一些当代美国的英语教材,其中一本是《英语900句》,都是日常生活用语,学会了,跟人家说两句还可以。因为原版引进,市面上不多。我妈妈是新华社搞外文的,就给我们好几个同学,都是准备上大学的,都给买了,送给他们,却没我的事。

我说我的呢?她就说:我再给你找吧。我不说,她居然想不起。

后来我拿这个听美国之音,那时算是敌台。但我想,学外语没错,别的我不听就完了。

张英:您妈妈是新华社的特稿高级记者,她是写什么方面的?

汪朗:新华社分得比较细,国内部报道国内的事,国际部报道国外的事。她在对外部,把中国的事向国外传播。对外部每天都要对外发时政之类的稿件,叫大广播。还有一些专稿,叫特稿,每篇稿都是针对国外相关的报刊,给他们投稿。

张英:就是用英文写稿?

汪朗:对,写中国的事,但用外文,主要是英文。

张英:您妈妈是西南联大外语系毕业的,在北大当过英语老师,很厉害啊。

汪朗:后来老头去美国,几次演讲稿,都是我妈给他译成英文。到了那边,再找人一念就行。他们说是很好的英文,看不出是中国人写的。

张英:您的职业是做什么?

汪朗:我是记者。

张英:那你们都受妈妈影响啊。

汪朗:我是误打误撞。当时恢复高考,第一年各地自己出题,当时我在山西当工人,初选有了,但最后没上。第二年全国统一高考,当时瞎报,报的是北大中文系,结果给我分到人大新闻系了。这个系是“文革”中解散后,并入北大中文系,我们那年刚分出来,并不是说我想上新闻系。我妈还说,新闻没得学,但没办法,学这个就得干这个。所以一直在经济日报干到退休,小三十年。

张英:你们兄妹都自管自,爹妈也没帮上什么忙,完全是放养。

汪朗:就看你自己。

后20年他写作够勤奋的了

张英:您父亲在“文革”后二十年,从1979年到1997年去世,作品很多,但一直没有写长篇小说。

汪朗:已经很不容易了。人民文学出版社出版他的《全集》大概是四百万字,我估算了一下,起码有三百万字是后二十年写的,而且基本上是他六十岁以后写的,按这个时间段来说,产量不低了,而且质量不低。他还有别的好多事呢,除了给我们做饭,还要写字、画画,还要四处转悠。

张英:还要经常接待各地文学青年。

汪朗:来访的也多,还出去参加笔会,他也愿意出去,一是有人捧他,另外他转悠转悠,能找点写作题材。这么一算,老头儿还是很勤奋的一个人,原来我们认为他松松垮垮的,看不出来他绷得很紧,但实际上,他写东西真是不少。看他的全集,小说当然时间就相隔得比较长,散文有时几天一篇。

张英:很多人不满足,觉得汪老为什么不专攻小说呢?

汪朗:可写的小说题材,他觉得不多。对于现在的东西,他觉得没有太多把握。写比较近的人,好多人还活着呢,不太好下笔。他在剧团里工作二十多年,接触不少人,但他写剧团题材的小说很少。

他写过一个关系挺不错的同事,看着挺正面,被写的那个人还挺高兴,说自己成了小说人物。结果他闺女看完了,说:“爸,这汪叔叔骂你呢。”老头儿在骨子里有他自己的看法,也不一味给人家唱赞歌。

他总共只写过三个剧团的人物,有的开始没在内地发,拿到香港发了。一写,都是典型事例,人家一下就知道你写的是谁,就要对号入座,他觉得压力太大。

张英:汪先生还是典型现实主义创作。

汪朗:对。他第一次回家,写了一个小说,有点真实事例的基础,里面涉及的领导做派是他自己碰到过的。没想到,当地干部就不干了。其中写到一个房管所所长,是一个造反派,别人就对号入座。实际上,小说不可能都是真事,可这么一弄,他顾虑就比较大了。

张英:难怪,没这种插曲,小说估计产量会大一些。

汪朗:肯定有一些题材可写的,他自己说过。

不关注重大事件,只看细节性的东西

张英:从儿子的角度看,您父亲是一个什么样性格的人呢?

汪朗:每个人的性格都有多个方面,每个人看到的只是一个方面的东西。汪曾祺也是比较多面的一个人,不太好概括。旷达,好像也到不了那个程度,也许就是他自己说的,是随遇而安吧,可能更准确一点。

他对周边的人,包括年轻的文学爱好者和作者,都平等相待,或是以平视的角度去交往。所以好多年轻人跟他的关系都挺好。

张英:还有当时的很多年轻文学编辑,比如龙冬他们。

汪朗:他对年轻人都很喜欢,同时他在骨子里又是很傲的一个人,特别是对文学上的事,绝不放弃原则,给你吹喇叭、抬轿子。好就是好,不好我可以不说,但绝不能说好。有些人间世故他还知道,我可以不说,但绝不能无缘无故地吹捧。关系再好,他在文学上的标准始终是不放松的。

张英:把锋芒藏起来。

汪朗:是藏起来的。他当然不是用文学标准来作为交友的标准,那就找不着能交往的人了。

张英:他的文学观完全来自沈从文吗?一定要现实主义,要有原型,言之有物,每个句子都代表一种艺术的标准?

汪朗:这主要是自己悟的吧,沈先生给他们讲,可能没这么细。

张英:比如汪曾祺所有小说都是以小见大,反对宏大话语。

汪朗:我觉得他平常生活关注的就是这些,他不太关注重大事件。他感兴趣的,就是从小角度去观察,就是日常的一些细节性的东西。这可能跟他从水乡走出来的经历有关系。

只承认是京派,其他高帽都不收

张英:功成名就后,人们给了汪曾祺很多高帽子,比方说他是时代的曹雪芹。

汪朗:还有曹雪芹?这还没听说过。

他对把他列入京派,他还是能接受的。他原来对京派不太了解,北大编过两本京派小说选,他一看林徽因、沈从文、废名都是这派的,就觉得还可以。这些人都是他看重的作家,他原来对京派的来源、发展不是很了解。

把他列入乡土派,他不接受。他认为打出乡土派这面旗帜,本身就根源于封闭性,用所谓的乡土来拒绝外来的现代思想的进入,而他不是这样的人。他从大学起就接触西方的现代文学,他当时写的东西是很欧化的,虽然后来回到现实主义,回到民族传统,但他的前提是要有一种开放的心态,能接纳一切外来的优秀因素。在这种前提下,回到现实主义,而不是排斥和拒绝现代主义的东西。同样,回到民族传统的前提,也是要能吸收一切外来的优秀文化传统。

张英:那些高帽扔给他,不知道他怎么看?

汪朗:好像没什么积极评价。

张英:后来专门有评论汪曾祺的文集,以及博士论文,他说你们不要把我切成几块,在那研究我。

汪朗:对,他说我是一条整的活鱼,不要把我切零了。切零了也都能说得通,但都不够全面。他自己也说不太清楚自己,什么抒情的人道主义者,什么是个儒家。他对自己没有一个很清晰的分析和很清晰的定位,他也不愿意做这种事。他觉得有点无聊,我的东西,你喜欢,看就是了,不要把我归成哪一类人。他自己说他是个名家,不是大家。

张英:老先生再骄傲,在外面还是很平和的。

汪朗:也对,他确实不是大家,所谓大家,你要写出气势磅礴的作品,能够流传后代,而且深刻尖锐。

张英:不知道他怎么看,后来很多派都把他往自己的派里拉。

汪朗:他也不是很严格,你们说你的,是不是,我心里有数,我也不跟你争论什么,一定是什么。好像他没有什么很严格的自我评判的标准。而且那个时候,帽子还没这么多。

张英:这几年,对汪先生评价越来越高,基本上就是大师旗手了,要不就是我们这个时代的曹雪芹了。

汪朗:那就是有点过,好像有点过,我也不敢说。现在也有点“语不惊人死不休”的劲头吧,找点别人没说过的话来。要不然你说的都是别人的话,你不就显示不出来你的水平吗?是不是准确,那就不好说了。

汪曾祺的档案无处寻

张英:汪先生写的检查和交代材料,加起来也有二三十万字了,为什么没收入全集呢?

汪朗:那个东西拿到不容易。

张英:你们都看不到吗?

汪朗:这事说出来,都是个笑话。小二十年前,陈国华,就是陈徒手,《人有病天知否》那本书的作者,他跟我们说,老头儿的档案里有大量的检查,你们可以看一看。他抄了好多。他是《北京青年报》的记者,到北京京剧团借老头儿的档案,就借出来了。现在《北京青年报》不行了,当年人家觉得《北京青年报》来,还挺荣幸的。后来我们就去了,又查了一下。

张英:没复印吗?

汪朗:人家都拿出来了,突然问,你们跟汪曾祺是什么关系?我说是他的子女。人家说那不行,档案别人可以看,子女不能看。我说这里头有些东西应该退还给我们。他说那也不行。已经拿出来了,还是被拿走了。人家还专门说了句对不起。后来档案又送到文化局,我们再去找,也没找着。现在要查档案,首先得开证明。

按说二十年以后,档案应该解密,谁都能看,还应该把那些检查都退还给亲属,或者销毁。当然,销毁了就可惜了。

张英:为什么巴金那时的所有认罪书都交还了?

汪朗:当时有规定,对档案进行清理,把运动中的检查交代都退还给本人,或者销毁。当时没人给汪曾祺做这事。现在再找,连规定都找不着了。

张英:太可惜了,从中很容易看到一个人的风骨。我看陈徒手在书中也提到,汪曾祺从没咬过别人。

汪朗:他就如实说这事如何,我也不多说,也没上纲上线。只说自己的事,只是客观描述。

张英:他小说也是这个风格,有点像海明威说的零度写作,只描述,不评价。

汪朗:有人说,老头儿的小说风格和散文风格实际上还是有区别的,但也有人说没区别。在写作手法上,可能确有区别,在小说中,确实就像你所说的,他从来只是陈述,没有发表过任何的观点性的东西。但是在散文中,他往往直接陈述自己的意见。

他说“八大山人无此霸悍”

张英:您父亲后来画文人画,是哪个时期的事?

汪朗:他小时候就受到影响,似乎在小学还是中学,他的画就已经被展览了。小时候,他们家还有画画的东西,他还刻过图章,但不是特别专,总之都干过。

上高中、大学时,他就没怎么干过了。以后就是下放劳动时,画那个马铃薯图,那时他练的那个水平应该还可以。记得我小时候有一个装东西的包装盒,做得比较细,里头不知道装着什么。他在包装盒上画菊花,一笔一笔地画,特别细,能看出来,确实有点功夫,而且是有观察的。

再以后,就是“四人帮”倒台后,清查他的时候,他天天在单位写检查、写交代,觉得挺郁闷。那时还有一个好处,就是回家后就没人管你了,你还可以骂骂娘、喝点酒,然后就买点纸,还不是宣纸,是黄的,写字的那种很次的元书纸。也没有国画颜料,就拿那个写字的毛笔,胡乱涂抹。

老头儿画画是有范本的。画完后,喝酒喝多了,就写一个“八大山人无此霸悍”。我记得特别清楚,然后压到桌子上面的玻璃板底下。都是那种扭着脖子的鸟,睁着大眼的鱼,抒发他心中的闷气。

张英:听说您父亲发明了个词——人走茶凉,是这样吗?

汪朗:“人一走茶就凉”是他写的唱词,这不是什么谚语俗语,而是他创造出来的。情况慢慢好了以后,他高兴了,就画一画。

后来生活条件也好了,地方也宽敞了一点,我们有时候给他买点最便宜的颜料,他还舍不得用。那时候画画,用墨比较多。

他对绘画一直有兴趣,此前不怎么画画时,还拉着我们上故宫看古画展,我陪他去过,我妹也陪他去过,他看得挺仔细。他对这个有兴趣。毕加索什么的,也能说几句。

- 在汪曾祺看来,太次的茶叶只能煮茶叶蛋[2022-02-10]

- 汪曾祺小说的反讽艺术[2022-02-07]

- 汪曾祺:“人间送小温”[2022-01-27]

- 汪曾祺的懊悔[2022-01-12]

- 王彬彬:鲁迅与现代汉语文学表达[2022-01-05]

- 汪曾祺笔下的“食相”与“吃相”[2022-01-04]

- 水流云在——汪曾祺的昆明情结[2021-12-24]

- 汪曾祺给鲁迅作注[2021-12-16]