形式探索与《文城》的读法问题研究

摘要:本文就《文城》的读法问题及《文城》与余华之前的创作差异性、作家创作姿态做一个全景分析,尤其通过《活着》《许三观卖血记》等作品的对照来理解余华的新作。对于《文城》的理解,主要从故事与情节、形式意味与叙述方式、人物形象与心理描写等几个层面展开,既是对《文城》作品的解读,实际也贯穿着对余华创作整体的理解。

关键词:《文城》 《活着》 余华 读法问题

当《文城》出版后,杨庆祥在《文化想象和历史曲线》一文中赞叹:“那个让我们激动的余华又回来了!”“余华的最新长篇小说《文城》证明了他依然是中国当代最会讲故事的作家之一。”[ 杨庆祥:《<文城>的文化想象和历史曲线》,《文学报》2021年03月18日。]但很快质疑的声音出现。李壮在《好故事不等于好小说:评余华<文城>》中开篇明义,“让我们开门见山地说:在我个人看来,余华的新长篇《文城》,是个好故事,不是个好小说”。[ 李壮:《好故事不等于好小说:评余华<文城>》,腾讯网2021年4月22日。]其后,林培源在《好故事等于好小说吗?——读余华长篇小说<文城>》一文中评论,“拥有四十年小说创作经验的余华,择取了一条相对保险和安全的路,他将《活着》时期所擅长的‘苦难叙述’与先锋时期对叙事结构的娴熟把握结合起来,写出了一部回到舒适区和安全区的长篇。”[林培源:《好故事等于好小说吗?——读余华长篇小说<文城>》,《北京青年报》2021年3月12日。]写《文城》的余华,从一开始的“回来了”(回到哪里?),到被受质疑的保守写作、舒适写作,《文城》究竟是余华“回到舒适区和安全区”的保险做法还是新的带有实验精神的自我突破?如果说写《文城》的余华是在写作经验里自我重复,他所重复的是什么?如果这是他新突破的作品,突破又体现在哪里?我带着这样的疑问,试图不设前提地进入《文城》,并同时走近余华,回溯余华的创作之旅。

一、故事与情节

《文城》讲了一个什么样的故事?余华有一篇小说名为《一个地主的死》,《文城》从结果来说,也可以概括为“一个地主的死”,在死的过程中,余华通过曲折离奇的故事与情节赋予了很多更深层更丰富的涵义。

简单而言,《文城》的故事情节可以精简为三个部分:第一个部分是以林祥福-纪小美为故事主线的“偶遇-寻妻”故事。第二部分,林祥福寻妻未果,溪镇定居、发家至身亡的故事。在这部分中从林祥福定居溪镇的由头讲起,到为救顾益民,林祥福孤身赴匪窝送赎金,刺杀张一斧失败后反被残忍杀害结束。故事讲到这里,以林祥福为主线的故事基本告一段落了,随着林祥福的死,故事进入最后一个阶段——可以视作对之前其他人命运交待结果的部分。诸如顾益民被陈永良夫妇救走,张一斧土匪血洗齐家村,陈永良为报血仇组织杀匪队伍,陈永良尖刀手刃张一斧,田家兄弟护送林祥福尸体返乡等。这样,“一个地主的死”作为主体部分的故事就讲完了,这个故事从清末讲到北伐,从一个人讲到一家人再讲到一群人,讲到这个荒蛮的年代“结束的尚未结束,开始的尚未开始”,讲到这群人在“时代的洪流里”“每个人做出各自的选择”。[ 《文城》封面语。]

然而,这样的讲述却留下了一个巨大的悬念。作为女主人公的小美到底何去何从?读者在第一部分的感情故事中有着一种难以抑止的阅读遗憾,几乎都迫切地想知道中途丢失的小美与阿强,他们身上到底发生了什么?以及带有欺骗性的“文城”与溪镇之间的关系。于是,余华在主体故事结束后,另起炉灶,写出了一个“文城·补”的故事。在“文城·补”的故事里,叙述的视角从林祥福这边完全转向小美这里。小美与阿强的溪镇童年生活、婆婆的棒打鸳鸯、二人的出逃、与林祥福的相遇、生女后的再次回归、小美对林祥福和女儿的忏悔以及最后冻死城隍庙时与林祥福的再次错过……余华用“补”的故事卯榫接合般完成了在前面主体部分愕然截断的叙事线头,并用女主人公的视角补充了在主体部分未及完全呈现的心理活动及行动动因,终于,在“正篇”中的未完成的讲述获得了一种完满。但一种巨大的好奇促使我不得不提出这样的猜想:余华用“补”的方式有意将文本结构设置为分裂的两个部分,这在余华之前的创作中是前所未有的,这种方式无疑对故事的阅读与完整性会产生一定的阻碍。这是出于故事叙事的需要?还是为满足不同阅读者的阅读期待?抑或是余华在处理这种主题故事时,写作能力不足以驾驭这种题材而露出的马脚?面对这种设置,在已有的评论中,丁帆教授认为,“从形式的结构上来说,‘正篇’与‘补篇’的设计正是作者巧妙构思的结果,本来一个完整的故事,活生生地被余华拆分为两个板块,前者是小说故事结构的表层……而其背后所隐藏着的故事结局才是浪漫传奇的魅力所在”[ 丁帆:《如诗如歌 如泣如诉的浪漫史诗——余华长篇小说<文城>读札》,《小说评论》2021年第2期。]。丁帆教授用“浪漫传奇”来解释余华叙事设置的意旨,这种解释无疑是贴切且颇能切中肯綮的。余华有意制造的叙事圈套与阅读障碍从某种程度上反向推动了读者的阅读期待。在林祥福千里寻妻的叙事中,带有巨大模糊性的“小美”与“阿强”还有他们的故乡“文城”发挥着指示灯一样的作用,引导着读者往前阅读,当正篇中小美消失后,读者如同无头苍蝇一般顿失方向,只能被动地跟着林祥福一路南下。但当我们跟着余华的步伐走在林祥福南下的路途中时,消失的小美却依旧杳无音讯,转而我们结识了陈永良、顾益民、土匪等等不同的人物,但直到林祥福死亡,我们都一直处于莫大的失望,同时也是好奇里。于是,余华重新设计一部“补篇”,从头说起,细述这个重要人物的来龙去脉,以此满足读者可能出现的失落。

分析到这里,一个关键性的问题出现了。“正篇”与“补篇”究竟算一个故事还是算两个故事?在这个问题的判断上,《文城》出现了两种不同的读法。

在进入正式的分析之前,我们首先需要明确两个概念——故事与情节。在现代叙事学中,故事被定义为从叙述信息中独立出来的结构,故事的组成要素包括情节、人物、环境及它们的构成形态。[ ⑦胡亚敏:《叙事学》,华中师范大学出版社2004年版,第118-119、119页。]而情节是故事中的主干,人物、环境的支撑点。[ ]福斯特在《小说面面观》中以著名的“国王死了”案例对“故事”与“情节”做出区分,“我们已为故事下过定义,故事是叙述按时间顺序安排的事情。情节也是叙述事情,不过重点是放在因果关系上。‘国王死了,后来王后死了’,这是一个故事。‘国王死了,后来王后由于悲伤也死了’,这是一段情节。时间顺序保持不变,但是因果关系的意识使时间顺序意识显得暗淡了……情节把时间顺序暂时挂起来,它离开故事在自己的范围内尽量发展”。[ E.M. 福斯特:《小说面面观》,方土人译,《小说美学经典三种》,上海文艺出版社1990年版,第271页。]这似乎可以简化为,“故事+因果关系=情节”。但申丹认为,福斯特的这种观点容易导致二者的含混,并且容易简单将传统小说中具有因果关系的所述事件都简单归为“情节”而不是“故事”。实际上,“在我们看来,‘国王死了,不久王后也因悲伤而死’同样是故事,而且是更为典型的故事,因为传统上的故事事件一般都是由因果关系联结的。”[ 申丹:《叙述学与小说文体学研究》,北京大学出版社2004年版,第51-52页。]申丹这里对故事与情节作了泛化的理解。

其实,福斯特所说的“故事”可以指按时间顺序排列的“素材”,而情节是故事言说之后,由因果关系产生而催化衍变的深层联系。也就是说,故事告诉我们的是接下来发生了什么,而情节则关注“什么、如何以及为什么”,[ [美]珍妮特·伯罗薇、伊丽莎白·斯塔基-弗伦奇等:《小说写作》,赵俊海等译,中国人民大学出版社2017年版,第296页。]即情景发生的内在联系,驱动我们去理解事实为什么这样的深层动因。这也就是说,故事与情节有重合的地方,一个故事可以表达很多的意义,但情节合理地建构才让意义透过文字活起来,才能有效地告诉我们事件之间的逻辑关系。一般而言,一个作家对情节中的事实安排与选择是否具有统一性和旨趣,是否产生额外的言说效果可以视作一个传统小说成功与否的关键。

我们来看《文城》的故事与情节。《文城》“正篇”的故事按时间顺序罗列可以归纳如下:

林祥福父母相继去世。

林祥福相亲错过刘凤美。

林祥福遇见纪小美和阿强。

林祥福与小美相爱、结合。

林祥福学木工。

林祥福与小美结婚、生女。

林祥福带女寻妻,来到溪镇。

林祥福遇到陈永良

林祥福在溪镇寻找纪小美未果。

林祥福离开溪镇南下。

林祥福再次来到溪镇。

林祥福定居溪镇。

林祥福与陈永良开木器社。

林祥福救顾益民被杀。

林祥福被田氏兄弟抬棺归乡。

这些事件呈现了以林祥福为中心的故事。在上述罗列的事件中,我们可以看到以林祥福为轴线的事件中可以分为前后两个阶段,也即前一阶段的“相遇-结合-寻妻”部分,以及小美退场后的部分。这部分围绕林祥福逐渐引入陈永良、顾益民、土匪群等新的人物,构成的新的故事情节,每一个人物的出场都能重新引入新的叙事动力,而人物的关系和叙述的场景也由此得到扩展。并且,在这两个阶段中,事件按时间顺序排列的方式与按空间转移的方式是重合的。也就是说,在第一阶段以“林祥福-纪小美”为中心的故事主要发生在北方,而第二阶段随着林祥福定居“溪镇”, 纪小美隐退,新人物不断入场,故事转移到以溪镇为主要场域的南方。

而《文城》补篇的故事按时间顺序罗列可归纳为:

小美被出卖到沈祖强家成为童养媳并学织补。

小美阿强成婚。

小美给弟弟铜钱。

小美被休。

阿强与小美离家出走。

阿强与小美来到林祥福故乡。

阿强离去,小美以“病”为由留在林祥福身边。

小美偷盗林祥福的大小黄鱼离去。

小美、阿强汇合南下回乡。

小美有孕。

小美回到林祥福身边。

小美、林祥福结婚、生女。

小美再次离去。

小美阿强回到溪镇。

(林祥福带女南下寻妻)

(佣人告诉小美林祥福来到溪镇的消息。)

小美阿强准备出逃。

(林祥福离开溪镇。)

小美阿强去城隍庙忏悔,冻死。

小美阿强被顾益民安葬。

在以上归纳的以两个主人公为中心的事件中,实际上因为有各自不同的讲述视角、不同的时间线索,也遵循了不同的发展逻辑与叙事动力,所以即便有着一些情节和内容上的交互关系,读者也很难将两个故事作完全的和谐统一。但如果依传统完整故事讲述的时间顺序来看,以林祥福为中心的故事线实际包含了小美故事中的绝大部分,也就是说,从时间顺序而言,小美的故事讲述安排在林祥福之后的。但因为余华引入了“文城”,两个故事有了新的开放式的读法——既可以算作一个故事也可以视为两个故事。两个故事的交合是以小美的北上相遇为汇合点,以小美离去、林祥福南下为离散点的,在这两点之间的故事构成了一段“林祥福-小美”的共同的情节,而在这两段之外的情节则各自延伸发展,或退为幕后。因此,“文城·补”如果换一种讲述模式,从某种程度上也可以视为“文城·前传”+“文城·后传”。也就是说,这个故事的序列,其实既是链状的(遵循起因-过程-结果的逻辑),同时也是嵌入状的(将一个序列插入另一个序列中,使之成为这一序列的说明和细节),可以说,正是这两种逻辑结构的结合。同时在这两个逻辑结构中,又辅助了空间上的两次转移,也即小美的两次北上与林祥福的两次南下。

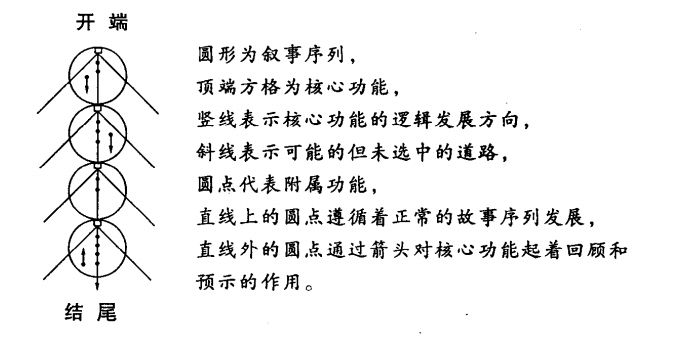

在这里借用美国叙事学家查特曼绘制的一幅图来分析余华在这篇故事中的叙事序列及逻辑发展过程。故事的开端是林祥福带着女儿在龙卷风后来到溪镇。这可以视为该小说的叙事小引。顶端方格是林祥福与纪小美相遇后的故事,竖线表示以这条逻辑线上的发展方向。未合流的斜线表示可能但未选中的道路(比如小美怀孕后依旧与阿强南下了或者小美生女后留在林祥福身边),而合流的斜线表示可能选中的道路(也即文城·补中出现的故事发展方向)。在这两种可能中,变量的关键便是“文城”。余华实际上是用了一种假设来“补”圆这个故事的。也即“文城”就是溪镇。只有当小美和阿强口中虚构的故乡“文城”是“溪镇”的时候,林祥福来到溪镇并定居溪镇才与之前所发生的一切产生勾连,也才构成林祥福与纪小美最终错过的完整悲剧。那么,“文城”是不是溪镇呢?余华没有回答,但他提供了一种可能。事实上,余华同时设计了另一种开放式的结局,当阿强与小美虚构的“文城”并非溪镇时,林祥福与小美之间的相遇就是一段戛然而止的感情,而带有极大模糊性的小美及“文城”与现实中林祥福中途停靠、安家的溪镇之间将再无任何联系,于是正篇中的结局也就成为了另一个故事——这个故事里小美始终都只有一个影子,她如生活中任何偶然性一样飘忽不定,但却成为另一个故事的开端。这是一个后现代叙事的典型文本,通过对故事连续性的打断结构出多向、分叉的开放式结尾。无疑,这个开放性的结局虽然带来了读者阅读的迷惑感,甚至让读者一头雾水,但却在文本含有的信息量上,让人感觉说出的远比看上去的多很多。

概言之,余华的《文城》在故事叙述与情节演绎两个层面形成了两种不同效果——从故事层面来说,《文城》的故事结构堪称精良,不仅形成了开放式的读法,也形成了传统式的读法。但从情节演绎的层面来说,在故事的时间顺序与情节的逻辑联系之间产生了某些不确定性(也即叙事提供的信息量不足以让读者获得足够的逻辑联系),而这些不确定性对情节却构成了不同程度的伤害,以至于当读者推敲林祥福面对小美的欺骗却坦然接受、林祥福明知顾益民之子纨绔却执着嫁女、甚至是林祥福抛家舍业千里寻妻等情节中,读者难以感觉到人物行动的动机。

二、形式意味与叙述方式

如何理解《文城》的“正篇”加“补篇”的形式结构及其探索行为?我以为,从某种程度来说,这种叙事结构设计秉承了余华惯用的叙述风格,但也在以往故事情节设计中尝试了新的突破。

余华以先锋作家的身份登上文坛,对于形式的注重是其一贯的特点,甚至可以说这种“有意味的形式”是支撑余华风格最核心的部分。在这里,我以余华的《活着》《许三观卖血记》为例(这两个小说代表了余华创作典范较为完备的叙事风格),与《文城》进行一个简单对比。我们可以很明了地在这两个小说中概括出一个结构——这个结构是由重复所构成的极致戏剧化形成的。《活着》中以7次主题重复,细节变化的死亡行为高度抽象化地呈现了“死去”与“活着”。这个过程兼容福贵个体的生命历程与历史的变迁过程:年轻时败光家产气死父亲;替病母求医却被抓去当兵,母亲死亡;为救县长夫人,儿子有庆输血过多而死;女儿凤霞生下孙子苦根后,大出血死了;妻子家珍得软骨病,死了;女婿二喜过度劳累,被水泥板夹死了;孙子苦根吃黄豆撑死了……这些人的死与福贵的“活着”形成鲜明的对照,同时也构成一种形式上的“意味”。“生”与“死”,历史与个体,政治与生活都在这种结构上的重复中不断得以纯化、凸显而标识出一种存在的意义、荒诞的意义,小说戏剧化的设置由此也得以升华。简言之,结构的纯化与人物行动的偶然性建构出哲学意味。同样,在《许三观卖血记》中,通过描写许三观的十二次卖血经历,在这样的卖血经历中,人物的乐观、善良、悲戚特质不断明了,在许三观不断卖血的过程中,夹杂着小人物无奈与悲欢的生命温度在荤素不忌、插科打诨式的叙述语言中传递出来。同时,结构上的重复与形式的“意味”再次彰显——一方面,不断卖血的经历大写出生存不易、苦难交加,另一方面,以许三观及其家庭、邻里、血头、医生等不同社会层级的生存姿态建构出超越阶层、历史环境限制后普遍的人性含义——余华又一次通过有意味的形式建构了他对生命存在富于哲学意味的书写。事实上,这也是余华作品在传播中超越民族文化内涵而获得无差别接受和理解的一个有利条件。

如上文所述,这种“有意味”的形式在《文城》中同样被运用,在《文城》中形式不仅通过“正篇”与“补篇”的中断、分裂形式展现,同时,在整个结构中还以男女主人公两次相对空间位移来表现,也即相遇—分离—汇合—分离—寻找—错过这一叙事序列。从结构的具体形式来说,这之中也有重复,但与《活着》和《许三观卖血记》中一个故事的n种讲法显然不同,从余华个人的风格整体性而言,可以算是余华写作方式与写作风格变新下的赓续——试图以“相对”及“断裂”的手段达到表达凸显“至善”与“仁义”的主题。在这个形式探索中,“断裂”的寻妻故事,以及小美的消失所构成的依旧残存着余华惯用的强烈戏剧化手段,而“正篇”和“补篇”的形式设计正是强化和容纳这种戏剧化的形式装置,目的是为使仁义、人性对动乱、暴烈的对抗在分离、断裂与坚守的对比中得以显现。事实上,余华在试图探索一种适合这个故事的“形式结构”,但很难说这里的形式产生了“意味”。为何会如此?我以为,在构建和表现生存的荒诞、活着的艰难以及历史的吊轨方面,不断通过重复纯化而获得的简单力量是无可比拟的,当这种重复的显现都呈现出对同一性的关注与加持时,重复的行为使得文本内部意义开始凝固,作家试图通过重复形式所达至的意义获得了稳定的承载体。而在《文城》里,文本结构的形式是“断裂”,是对连续性和稳定性的破坏和敞开,而作家试图在这种充满后现代叙事的实验中达成一种对稳定意义——仁义、道德的维护,这就与用重复巩固、建构同一性有着根本的差别,实在是一件颇为悖逆且相互减损的事情。

除此之外,对这种同一性和形式意味有所减损的还有另一重要原因——小说的叙述语调。

以余华在《活着》《许三观卖血记》中塑造的人物形象来对比,我们可以看到余华在小说叙述上的个人特点:

我爹走到了城里,城里人见了都叫他先生。我爹是很有身份的人,可他拉屎时就像个穷人了。他不爱在屋里床边的马桶上拉屎,跟牲畜似的喜欢到野地里去拉屎。每天到了傍晚的时候,我爹打着饱嗝,那声响和青蛙叫唤差不多,走出屋去,慢吞吞地朝村口的粪缸走去。

——《活着》

许三观是城里丝厂的送茧工,这一天他回到村里来看望他的爷爷。他爷爷年老以后眼睛昏花,看不见许三观在门口的脸,就把他叫到面前,看了一会儿后问他:“我儿,你的脸在哪里?”

许三观说:“爷爷,我不是你儿,我是你孙子,我的脸在这里……”

……

“我儿,你身子骨结实吗?”

“结实。”许三观说,“爷爷,我不是你儿……”

——《许三观卖血记》

在这两部小说中,《活着》采用了作品内人物叙述法,也即通过作品中人物自己的叙述来讲述故事,这样的好处是读者能顺利地跟随人物深入其内心,且人物对故事的发展可以直接通过自己的叙述向读者展示,同时,余华还安排了一个采风者“我”,及时地对讲述者所给予的信息作出反馈;而《许三观卖血记》中余华是通过作者叙述法与小说之间人物对话相结合来讲述的,作者叙述法可以全知全能地客观讲述,而人物对话能够及时弥补客观叙述所造成的间隔和疏离,并及时呈现人物内心的活动,也拉近了人物与读者之间的距离。《活着》与《许三观卖血记》的这两种叙述方式是余华惯用的叙事语调与叙述方法,并且这样的叙述方法与余华式语言的节制、幽默、反讽相得益彰,人物形象的“苦难”意味有效地得到了调和。有的评论者批评余华创作“对污秽描写痴迷”,细数了他创作中不同作品(如《活着》《在细雨中呼喊》等)掉进粪坑的人物[ 唐小林:《余华何以漠视文学批评?》,《中国当代文学研究》2021年第3期。],虽不可否认余华在这一设置上的重复,但余华小说中的这类让人啼笑皆非的描写以客观简洁的语言刻画出来时,小说人物形象上的“趣味”及情节设置上的“苦难”之间就产生了强大的张力,更加深刻地突出了生活的荒诞。这种叙述方式与描写方式在《兄弟》与《第七天》中也较为常见,但在《活着》与《许三观卖血记》中运用得最妥帖且醇熟,而这一次的《文城》则全然不同。

这一天的下午,小美从炕上下来,取出包袱里的木屐穿在脚上,做起了家务,黄昏时她坐在门槛上,在夕阳通红的光芒里,微笑看着从田地里察看庄稼回来的林祥福。

林祥福走到跟前,她起身与林祥福一起进屋,将桌上准备好的一碗水递给他,又转身走去。林祥福听到屋内有异样的声响,接着看见小美脚上的木屐,她在屋内周董时发出的敲击声,林祥福惊奇的样子使小美笑起来,她说这叫木屐。林祥福说他从未见过木屐。小美说他们家乡的姑娘都穿木屐,尤其是夏天傍晚的时候,在河边洗干净脚以后,穿上木屐在城里的石板路上行走,木屐声响成一片,就像是木琴的声音。林祥福问什么是木琴的声音,小美一时答不上来。

——《文城》

在这段描写中,我们依旧可以看到余华叙述语言的准确与简练,甚至不失美感,但与《活着》和《许三观卖血记》中的叙述方式与叙述语言相比较,我们可以明显发现余华惯有的“幽默”消失了,“庄重”“典雅”显现。另一个显著特征是,在这种全知全能的作者阐释法中,人物对话都被再次转述。但正是这种叙述方式使得余华风格中最典型的荤腥不忌、反讽幽默隐藏起来(那是余华最为擅长的)。当人物的所有行动都要靠全知全能的作者阐释来驱动的时候,读者无法直接有效地进入人物内心了解其行动的动机,也没有通过人物对话透露出来的幽默与无奈(对话除了对人物形象塑造有着重要作用以外,同时还能推进情节的发展)。于是,在《文城》中,我们所看到的人物形象,是通过作者余华驱使行动着的人物。他们缺乏心理纠缠的过程,缺乏矛盾上升后的冲突动力,但他们始终在突围着,面对作者给他们设置的困境,用力突围。余华曾在《我叙述中的障碍物》中谈到自己刚开始写作时,还不能有效地驾驭对话,于是他采用的方法是“让应该是对话部分的用叙述的方式去完成,有一些对话自己觉得很好,胸有成竹,再用引号标出来,大部分应该是对话的都让叙述去完成”。[ 余华:《我只知道人是什么》,译林出版社2018年版,第140页。]但那时是余华还没有克服对话所带来的叙述困难,他也坦言在《细雨中呼喊》开始,人物有了自己的声音,到《活着》让他跨过了更高的门槛,而《许三观卖血记》通篇对话最终让他再不惧怕对话,而是“想写就写”。熟悉余华的这样一个叙述过程就知道,《文城》肯定不是因为余华不会运用对话来塑造人物所漏出的窘迫,而是余华有意选择的叙述方式,虽然这种叙述方式最终塑造的人物形象效果难让人满意,但余华着意改变与突破的努力是显而易见的。

三、心理描写与人物形象

无论哪种读法,作为小说,最终都绕不过人物形象的塑造。为了完整地理解《文城》中的人物形象,在这里还是将“正篇”及“补篇”作为一个整体来分析。

在这个完整的故事里,笔墨最重的人物无疑是林祥福。他出生于富裕的秀才之家,有着良好的家教品行,却谦卑勤恳,从没有什么恶习。面对小美的欺骗,他虽痛苦却依旧原谅宽宥她,一个人不辞辛苦地千里寻妻,在溪镇帮助穷户之家免费修缮,最后为救顾益民而死。很显然,余华有意通过林祥福的人物形象来承载“仁义”与“善良”的特质。正是这种“至善”的品质,我选择《活着》中的家珍(而非《许三观卖血记》里的许三观)与之作简单对比分析(他与家珍正好形成一种镜像对照)。《活着》里塑造的家珍同样是“至善”之人,她心灵的美与外表的美形成了一个整体。她无私地包容着福贵年轻时的所有荒唐,面对生活所给予的苦难,她隐忍却刚强地承受着,甚至在死的时候都在挣扎着给丈夫儿女做衣服。《活着》中家珍的人物形象虽是道德完满,但余华通过一系列的细节赋予了这个人物活力。比如小说中,福贵在输光家产后,家珍父亲陈记米行的老板吹锣打鼓用花轿把家珍迎回去,并宣告从此与徐家一刀两断时,家珍平静地坐上了花轿,忍痛将凤霞一把推出了轿子,但却在生完有庆后,抱着儿子再次回到了徐家。有庆死时,福贵因得知有庆是给春生夫人输血而死无奈作罢,春生给出两百块钱道歉,家珍怒吼“你儿子就值两百块钱?”在这些细节中,一个贤惠、柔韧、刚强、智慧的家珍活起来了。换言之,家珍虽然“柔顺”但不柔弱,虽然隐忍但有自己的选择,这便是人物的复杂性呈现,并且,这种人物的完满与文化对女性形象的规训和塑造有内在统一之处。但同样是道德完美、善良无暇的人物,林祥福与家珍在人物完满度上却有着不一样的效果。林祥福包容欺骗自己的小美,虽然也曾深夜恸哭,愤懑,但对其心理挣扎的呈现缺乏,读者只接收到他宽宥的结果。林祥福千里追妻,一动念下就决定放弃家乡的良田房产,托付于田氏兄弟,南下寻找未知的“文城”。甚至是给林祥福塑造个人缺点时,作者都以其“不举”的情节设置洁化,最终林祥福成为一个隐去缺陷的人物形象。同样都是“完满善良”之人,但女性形象与男性形象最终就会收到不一样的效果,我想,这与文化传统中,有无限包容的女性而无道德完满的男性有着一定的关系。

而另一主要人物小美的塑造,也让读者唏嘘不已。小美的出现是偶然因素的引入,她为一切处于安稳状态中的男主人公林祥福提供了最关键的动力,甚至可以说,在《文城》这个小说中,如果没有小美及阿强的意外闯入,就没有这部小说后来的发展,而这正是余华编织故事情节的一种选择。在正篇中,小美的两次出现及两次离去均只是为了推动林祥福的行动进一步发展,并衬托了林祥福内心的善良与宽恕。在仅有的信息中,我们可以读到一个这样的小美:她秀美、隐忍且神秘,在她身后隐藏着一段不为人知的故事(这从她的头巾中已留下线索)。与她一起出现的阿强,读者不难猜想出二人“兄妹”关系的虚假性,但读者在正篇中并没有获得更多的信息。直到“补篇”将小美作为中心将她的来龙去脉细述清除,一个完整的小美呈现了。但这个完整的小美身上最大的特质却依旧是隐忍、被动、柔顺。她的隐忍、被动、柔顺本身并无问题,但当她行动并作出选择时,她的性格特征与心里特质刻画之间的矛盾便开始出现。联系余华叙事的背景与余华笔下女性人物形象塑造的习惯,在清末民初,这样的传统女性不失为“真”。但一个隐忍的小美与一个在那个年代里与丈夫私逃的小美之间却产生了强烈的分裂。如果说一个沉闷隐忍的女主角不适合成为小说的主要人物,那么一个原本隐忍沉闷的女主角变成一个与丈夫私逃的女主角必然经历了内在的剧烈变化,否则,这样的人物就失去了立体的效果,无法有血有肉。作为《文城》中最关键的人物,读者事实上也在期待着这样的内在剧烈变化,而这也将作为小说表现张力的关键处之一。但余华在文中并没有呈现这一过程,只是通过作者叙述的方式直接告知了读者这一结果。也就是说,在小美的行动变化和选择过程中,余华的叙述缺乏有效的心理铺垫与充分细节化的心理描写。这也就是,《文城》出来后,批评者所说的人物形象扁平的原因之一。

余华确实不擅长于处理复杂的心理体验,或者说他不擅长于用多种合适的方式来塑造复杂的人物心理。可能是受福克纳写作特色的影响,余华屡次谈到他在人物塑造和心理描写上用行动来表现人物内心冲突与挣扎的理论。这个理论的理解本身是不存在任何问题的,但在余华具体的写作实践中,由于余华自我的偏好以及轻车熟路的潜意识选择,其行动的表现有时会存在“过度”的危险。不断地以戏剧化的情节和偶然性的闯入来带动故事与情节,这一问题在《活着》和《许三观卖血记》中因为“形式”与“主题”“叙述语调”的有机结合及对文化传统的有效碰撞得以消除,因而使得人物有效激活。然而,在《文城》这部写“仁义”的书中,形式与叙述语调的变化未能与主题完全融合,所以多少显得有些不完美。

结语

毋庸置疑,余华是当代作家中最具个人风格,最有独创性的才华型作家,但他也有着较为明显的书写短板。事实上,这种特点本身就是双刃剑,他使余华成之为余华,也使其创作呈现出跳动的状态。在面对小说写作的困境时,余华说他都是在迎面突击障碍的过程中挺过去的,每次挺过去他都将重新获得新的写作技能。《文城》就是余华直面困境的又一次“自我突破”与打破舒适区写作的“自我探索”行为,《文城》与《活着》(包括《许三观卖血记》)自然有承续之处,但更多地,余华在尝试一种新的叙述方式、一种新的结构方式,这显示出余华作为当代大家令人尊重的努力,正如许子东所言,“余华是一个专业小说家,有比较超然冷静的相对主义视野,又有相当广泛的社会、政治,甚至经济兴趣。期待他还会写出令人吃惊的小说。”[许子东:《重读余华长篇小说<活着>》,《中国当代文学研究》2021年第2期。]

(原刊于《当代文坛》2021年第5期。注释省略,详见原刊)

- 余华:人性在任何时代都是一样的[2022-01-21]

- 李彦姝:《文城》的纯粹与简薄[2021-12-25]

- 杨遥:论余华小说叙事风格的“软”与“硬”[2021-11-18]

- 川端康成之盐与余华之味——余华及长篇小说《文城》之我见[2021-11-16]

- 余华《文城》:在抵达与永恒的寻找之间[2021-11-12]

- 重读《活着》:心理描写的嬗变[2021-11-02]

- 王鹏程:奇外有奇更无奇[2021-10-31]